¿Remedio para el Alzheimer?

Un equipo de investigación comprobó que la metformina –un medicamento de uso habitual para tratar la diabetes– revierte procesos neurodegenerativos que conducen a la Enfermedad de Alzheimer.

Llevan años estudiando el proceso de envejecimiento del cerebro. Buscan comprender de qué manera se ven afectados los distintos tipos de células cerebrales con el paso de los años, tanto en condiciones fisiológicas como en las patologías asociadas a la edad. En ese camino, una de las varias líneas de investigación que vienen desarrollando apunta a tratar de prevenir o, incluso, revertir los procesos neurodegenerativos que conducen a la Enfermedad de Alzheimer.

Estamos hablando del equipo de investigación del Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento (LNE) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que acaba de publicar un paper en la revista científica Life Sciences. El trabajo, que forma parte de la tesis doctoral del biólogo Nicolás González Pérez, hace un aporte significativo en la búsqueda de un tratamiento para la Enfermedad de Alzheimer. De hecho, comprobaron que la metformina, un medicamento de primera elección para tratar la diabetes tipo 2, podría ser útil en ese objetivo.

Diabetes y cerebro

Se sabe que las personas con diabetes tipo 2 tienen predisposición a padecer deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. También se sabe que el hipocampo, una de las áreas cerebrales principalmente afectadas por la Enfermedad de Alzheimer, también se encuentra significativamente alterada en la diabetes tipo 2.

Se sabe que las personas con diabetes tipo 2 tienen predisposición a padecer deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

Con este conocimiento, el grupo de investigación del LNE recurrió a la web del Centro Nacional de Coordinación del Alzheimer de los Estados Unidos. Allí, hay bases de datos de libre disponibilidad que reúnen información de infinidad de estudios efectuados a pacientes con Alzheimer.

De ese cúmulo de datos, seleccionaron los que correspondían a pacientes diabéticos. Era una cantidad enorme de personas con Alzheimer que, además, estaban en tratamiento por su diabetes: “Comprobamos que los individuos que habían sido tratados con metformina tenían una mejora cognitiva que no se podía explicar por una mejoría a nivel metabólico, o sea, a nivel de su diabetes. Eso nos hizo pensar que la metformina podía tener efectos específicos sobre el cerebro”, cuenta Carlos Pomilio, investigador del CONICET en el LNE.

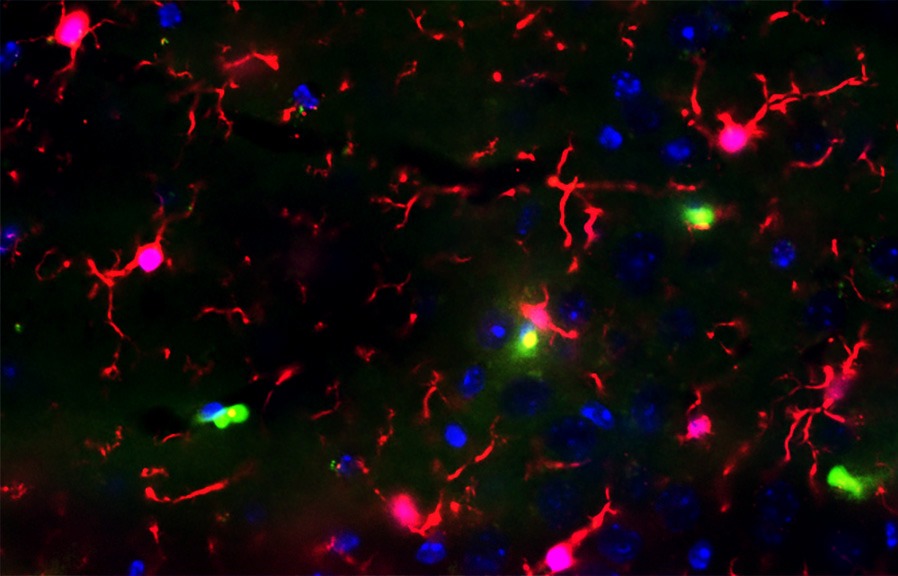

Para corroborar esa idea, decidieron estudiar los efectos de la metformina en el cerebro de ratones diabéticos (son animales a los que, mediante un protocolo validado internacionalmente, se les provocan signos similares a los de la diabetes humana). “En los ratones, descubrimos que la metformina actúa sobre un tipo de células del cerebro que son las células de la microglía”, informa Pomilio.

Las células de la microglía funcionan como el sistema inmune del cerebro, para protegerlo. Pero, en ciertas enfermedades, como la diabetes y el Alzheimer, provocan una reacción inflamatoria en el cerebro que termina siendo nociva y, finalmente, gana la enfermedad.

Las células de la microglía funcionan como el sistema inmune del cerebro.

“Nosotros comprobamos que la metformina revierte las alteraciones provocadas por la reacción inflamatoria”, revela el investigador. “Son alteraciones que también se producen en otras enfermedades, como el Alzheimer. Por lo que este hallazgo abre la puerta para que se estudie el uso de metformina en el contexto de otras enfermedades, no solamente la diabetes”, propone, y resalta: “Estamos proponiendo que las células de la microglía podrían estar mediando efectos positivos de la metformina en el cerebro”.

Autofagia

Desde hace más de medio siglo se sabe que, ante ciertos estímulos, las células empiezan a “comerse” su propio contenido. Por ejemplo, ante una disminución significativa de nutrientes, la célula reacciona digiriendo organelas propias para tratar de sobrevivir. Hoy se sabe que este mecanismo, denominado “autofagia”, está implicado en diferentes procesos, como el cáncer, la respuesta inmune, el envejecimiento y la neurodegeneración.

En el caso del Alzheimer, se comprobó que las células de la microglía también utilizan la autofagia para digerir la proteína β amiloide que se acumula en el hipocampo con el progreso de la enfermedad. Pero, también se observó que, durante el intento por eliminar la proteína, las células microgliales liberan sustancias que desencadenan una reacción inflamatoria que se retroalimenta y que, finalmente, impide esta acción limpiadora.

“En la Enfermedad de Alzheimer, la autofagia de la microglía está bloqueada y, por lo tanto, las células no pueden degradar los cúmulos proteicos y eso ayuda a que la enfermedad se instale”, explica Pomilio. “En este trabajo que acabamos de publicar comprobamos que, en el contexto de diabetes, en el que no hay cúmulos amiloides, la autofagia de la microglía también se bloquea y, lo más importante, vimos que la metformina revierte ese bloqueo”, declara. “Como este mecanismo de autofagia de la microglía es algo común a otras enfermedades, proponemos que los hallazgos que estamos teniendo en el contexto de diabetes podrían extrapolarse a otras enfermedades, como la de Alzheimer. De hecho, estamos trabajando en eso en el laboratorio hoy en día”, anuncia.

La metformina es una droga que se usa desde hace más de 50 años, por lo que tiene su seguridad probada. Además, es relativamente barata.

Futuro

Varias décadas de investigaciones no han dado todavía con una terapia eficaz para el Alzheimer. Algunos fármacos disponibles atenúan los síntomas, pero no detienen el progreso de la enfermedad.

En este contexto, los resultados publicados por el equipo del LNE son alentadores: “Al mitigar la neuroinflamación y modular la autofagia microglial, la metformina se perfila como un agente terapéutico prometedor para el deterioro cognitivo asociado con la diabetes y, potencialmente, con otros trastornos neurológicos”, escriben los autores del estudio.

Según Pomilio, “la metformina es una droga que se usa desde hace más de 50 años, por lo que tiene su seguridad recontra probada. Además, su patente ya caducó, así que hoy en día se vende relativamente barata por un montón de empresas farmacéuticas. Entonces, en el marco de lo que se llama reposicionamiento de drogas, hay interés por encontrarle funciones nuevas a esta droga, porque por sus mecanismos de acción tendría el potencial de actuar en procesos que son comunes a varias enfermedades, no solamente en la diabetes”.

El paper publicado en Life Sciences lleva la firma de Nicolás González Pérez, Melina Bellotto, Soledad Porte Alcón, Melisa Bentivegna, Luciano Arcucci, Ángeles Vinuesa, Jessica Presa, Fernando Brites, Daniela Pérez Sirkin, Juan Beauquis, Flavia Saravia y Carlos Pomilio.