Rara avis

Gabriel Mindlin, el fundador y director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos, recientemente elegido Fellow de TWAS, la Academia Mundial de Ciencias de la UNESCO, reflexiona sobre su carrera científica, radicalmente interdisciplinaria y original, en la que mezcla física y biología, fisiología y neurociencias, y donde, a través del estudio del canto de las aves, ha abierto nuevas puertas a la investigación de los mecanismos evolutivos de la adquisición del lenguaje.

“Un robot le enseñó a estos pájaros un canto perdido hace largo tiempo”. Así se titula el artículo publicado a principios de año por National Geographic, que ilustra una proeza de la ciencia argentina. El equipo del Laboratorio de Sistemas Dinámicos, que fundó y dirige Gabriel Mindlin, rescató del olvido un antiguo idioma, el canto de un chingolo que no se escuchaba hacía más de medio siglo, y que había quedado registrado en una grabación de los años 60.

Un modelo físico matemático, basado en la física del aparato de fonación del ave, permitió producir una copia sintética de ese canto perdido, reintroducirlo entre los árboles del Parque Pereyra Iraola, y que los chingolos más jóvenes lo aprendan de un tutor robótico. Este es apenas uno, el último de los hitos en la particular carrera científica de Gabriel Mindlin, que empieza a cosechar su siembra.

Acaba de ser elegido Fellow de TWAS, la Academia Mundial de Ciencias de la UNESCO, que aboga por el avance de la ciencia en los países en desarrollo y reúne a más de mil investigadores de setenta naciones. “Me siento profundamente agradecido –tuiteó al enterarse–. Agradezco a mis colegas, estudiantes y colaboradores, con quienes comparto cada paso de este camino. Nada de lo que hacemos en ciencia se construye en soledad”. Poco antes lo habían nombrado miembro Academia Nacional de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales.

“Cuando empecé a hacer este tipo de estudios, la interdisciplina era algo poco frecuente. Y yo me comprometí con la interdisciplina de un modo muy profundo”.

Confiesa que lo de TWAS lo tomó por sorpresa. Se saca el sombrero australiano, a tono con la camisa safari, y pone en duda su “perfil de académico”. “Me sorprendió en el sentido de que he tenido una carrera un poco transgresora, radicalmente interdisciplinaria. En general, siempre tuve la idea de que en las academias se reflejan un poco las ramas más establecidas de las distintas disciplinas, como en compartimentos estancos: los temas más tradicionales de la física, los temas más tradicionales de la biología. Y a lo interdisciplinario se los ve más sobre los márgenes. Entonces, me sorprendieron muy gratamente los dos reconocimientos, estoy supercontento”.

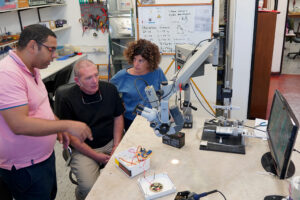

¿Se considera una “rara avis”? Mindlin se ríe. “Yo creo que sí, porque cuando empecé a hacer este tipo de estudios, la interdisciplina era algo poco frecuente. Y yo me comprometí con la interdisciplina de un modo muy profundo: monté un laboratorio para medir las variables fisiológicas que necesitaba para alimentar mis modelos, hice trabajo de campo para validar la pertinencia de esos modelos, y así me fui metiendo en campos muy lejanos al de la disciplina de la cual provengo, que es la física. Entonces, publico tanto en revistas de física como en revistas de biología. Y eso se plasmó de manera radical en el laboratorio, donde hay estudiantes de biología y de física, pero también hubo ingenieros y médicos. Sí, ha sido una interdisciplina muy hardcore”.

Los aportes pioneros de Mindlin al estudio del canto de las aves y su relación con la física de la vocalización han abierto nuevas puertas a la investigación de los mecanismos evolutivos de la adquisición del lenguaje, en aves y también en el ser humano. Procurando comprender los mecanismos dinámicos y físicos que intervienen en la generación de sonidos complejos, comunes en la fonación aviar, y caracterizando las instrucciones neuronales que los producen, Mindlin está dando pasos significativos para una neuroetologia de la inteligencia artificial.

Lleva casi tres décadas diseñando modelos matemáticos que reproducen el aparato de fonación de las aves, permitiendo emular la modulación del flujo de aire por la siringe, el movimiento de los músculos de ese órgano vocal, el de los labios del animal, la vibración del sonido, el timbre de su voz y otras muchas cuestiones que se vinculan con problemas de la dinámica no lineal.

Mindlin lleva casi tres décadas diseñando modelos matemáticos que reproducen el aparato de fonación de las aves.

En la última temporada de House of Cards, el personaje de Greg Kinnear, un excéntrico multimillonario que en la Casa Blanca consideraban una amenaza, preocupaba a sus asesores con un extraño soliloquio: “¿Sabían que los jilgueros sueñan? Pueden cantarse a sí mismos mientras duermen”. Era 2018, el hallazgo de Mindlin sobre el sueño de las aves ya había dado la vuelta al mundo y se instalaba en la cultura popular, en un guión de Netflix. Mediante electrodos conectados a los músculos de la siringe de los pájaros, había logrado transformar las contracciones musculares en sonido y escuchar las silenciosas melodías que cantan durante el sueño.

De estos y de los otros, no le han faltado reconocimientos a Mindlin, desde los que recibió en 2004, el Premio Estímulo de la Fundación Bunge y Born y el Arthur Winfree del International Centre for Theoretical Physics (ICTP) de Trieste, hasta el diploma al mérito en los Konex 2023 dedicados a la ciencia y la tecnología. Fellow de la AAAS (American Association for the Advancement of Science) y miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias, este año le llegó el reconocimiento de la ANCEFN y TWAS.

Profesor titular del Departamento de Física, investigador superior del CONICET en el Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (INFINA), autor de cuatro libros y 140 publicaciones, muchas de ellas en revistas de alto impacto, Mindlin dirige en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos uno de los espacios más disruptivos del sistema científico argentino.

Desde la perspectiva de la dinámica no lineal, un marco físico conceptual adecuado para el estudio de sistemas complejos, se sumergió en los problemas de la neurociencia del comportamiento, y puso el foco en el canto de las aves en tanto modelo para entender cómo interactúan el sistema nervioso, la biofísica y el entorno durante un proceso de aprendizaje, pero todo esto ocurrió en el último cuarto de siglo. ¿Cómo llegó hasta acá?

Muchos años antes de que los pájaros se cruzaran en su camino académico, Mindlin estudió Física en la Universidad Nacional de La Plata, y aún antes de terminar su licenciatura ya se interesaba por los sistemas dinámicos, atraído en los 80 por las enseñanzas del cosmólogo platense Héctor Vucetich, y “fascinado con la idea de que sistemas deterministas pudieran tener evoluciones muy complejas, lo que me parecía algo radical, transformador”. A partir de su doctorado en la Drexel University, en Filadelfia, se abocó a la dinámica no lineal “pura y dura”, y siguió explorando temas tradicionales de la física: teoría de nudos, mecánica de fluidos. De regreso al país, Guillermo “Billy” Dussel, entonces director del Departamento de Física, lo impulsó a montar un laboratorio experimental. Y Mindlin aceptó: iba a ser un laboratorio dedicado a… láseres semiconductores.

Mindlin dirige en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos uno de los espacios más disruptivos del sistema científico argentino.

Y en eso estaba cuando le sobrevino “un aburrimiento monstruoso con estos temas tan establecidos, coincidente con la crisis de los 40”. En la deriva que siguió, que no duró mucho, Mindlin se encontró con la biología. “Y me surgió esta pregunta: si este reduccionismo que uno hace en la física podía ser pertinente o no para estudiar problemas biológicos. Entonces empecé a hablar con biólogos de la facultad, hablé mucho con Lidia Szczupak, y así me fui interesando y finalmente me apasioné por la neurociencia, y por azar terminé encontrándome con los pájaros”.

Claudio Bonadio, uno de los célebres jueces federales de la “servilleta” en tiempos del menemismo, llevaba un caso “en el que dos corruptos se acusaban mutuamente, y la voz de uno de ellos quedó grabada. El juez le pedía a la UBA ayuda para validar la identidad de este sujeto. El expediente dio vueltas por todos lados, por Ingeniería, por Exactas, nadie le daba bola, hasta que Juan Pablo Paz viene a mi oficina y me dice: ‘Gabo, ¿no te animás a decir algo sobre esto?’ Faltaban décadas para la inteligencia artificial, ¿cómo se validaba la voz de un tipo en los 90? Entonces empecé a pensar cómo construir un modelo de la voz humana. Ya ni me acuerdo qué le contesté al juez, probablemente que no lo podíamos hacer, pero poco después, y ya muy interesado en el tema, dando una charla en Nueva York, alguien me pregunta: ‘¿Y esto tiene algo que ver con cómo fonan los pájaros?’ Me pareció una pregunta insólita”.

Junto con su equipo producen papers sorprendentes, como la comprobación de que los pájaros cantan mientras sueñan, o la posibilidad de reenseñarles un canto olvidado.

A partir de allí, la física de la fonación aviar se convirtió para Mindlin en una línea de investigación, no todavía la principal, en colaboración con Franz Goller, un físico austríaco que estudiaba el tema en Utah. Pero llegó 2001, y pasaron cosas. Por un lado, Racing peleaba el torneo: “Aunque parezca el colmo de la banalidad, yo estaba obsesionado con que se jugara ese partido, y que el país aguantara hasta que Mostaza nos sacara campeones”, dice. Por el otro, la crisis volvió a empujarlo fuera del país. Pero apenas instalado en la Universidad de California, Mindlin tuvo una revelación: “Estaba armando un proyecto para buscar financiamiento del NIH –los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos– y me di cuenta de que si obtenía esos fondos podía montar en la Argentina un laboratorio buenísimo. Dicho y hecho. Y volví.”

El equipo del LSD aprendió a hacer las cirugías para insertar los electrodos en la siringe de los pájaros y captar la actividad muscular, para medir la presión en los sacos aéreos, una suerte de fuelles que mandan el aire a los pulmones, todo lo necesario para validar los modelos de Mindlin, y empezaron a experimentar. Cuando Ana Amador, su compañera de ruta en el laboratorio, completó su formación en neurociencias en la Universidad de Chicago, terminaron de integrar todo el diseño neurofisiológico de la investigación, vinculando la actividad neuronal con la muscular, usando la física como un vehículo para entender el cerebro. Ya tenían un laboratorio que aplicaba sistemas dinámicos a la fonación aviar.

Desde entonces, producen papers sorprendentes, como la comprobación de que los pájaros cantan mientras sueñan, o la posibilidad de reenseñarles un canto olvidado. Con este último hallazgo, Mindlin comprendió que había creado una herramienta de preservación “cultural”. “El concepto empezó a circular en el laboratorio. Si se está discutiendo en otra parte, no lo sé, pero una vez que lo pensás, suena bastante obvio. Cuando se habla de la preservación de la biodiversidad, en general se piensa en el material genético. Pero el canto de un ave, enseñado y transmitido por generaciones, que se vuelve infrecuente si hay menos individuos y finalmente se pierde, también puede ser interpretado, desde una perspectiva cultural, como un bien a preservar”.

Trompetista aficionado y con un buen oído, Mindlin asegura que, al cabo de varios años de trabajo de campo, se para en medio del parque y sabe cuál de las aves está cantando.

A los 62 años, además, hizo otro notable descubrimiento científico y personal: el placer de investigar al aire libre. Cuando la pandemia lo recluyó en su casa de Villa Elisa, floreció su trabajo de campo en el Parque Pereyra Iraola. Luce un tostado intenso y dice que “sí, definitivamente, estoy superinteresado en todo lo que sea trabajo de campo y estar al aire libre mucho rato, todo lo que pueda. Digamos que me animé a dar ese paso hacia una nueva reconversión. O sea, ir de la física teórica a montar un laboratorio para medir movimientos musculares ya había sido una reconversión. Pasar del laboratorio al campo, es otra, y además es más divertido”.

Cada chingolo canta un tema distinto: entre dos y cuatro notas breves y un trino final. Una misma canción que dura un par de segundos y canta toda la vida, que es su carta de identidad. Mindlin, que es trompetista aficionado y tiene un buen oído, asegura que, al cabo de varios años de trabajo de campo, se para en medio del parque y sabe quién está cantando.

Está convencido de que muchos de los problemas más fascinantes del siglo XXI tienen una inspiración biológica. “Me parece que en la biología están algunas de las preguntas más radicales sobre las cosas que no entendemos, fronteras a las que podemos llegar. Y además, siempre me pareció supercopado pensar este diálogo entre la física reduccionista y la biología, que es inherentemente compleja. Para un biólogo, ser serio es embeber su problema en la evolución, y allí ya está dado un nivel mínimo de complejidad. Cuando el físico viene y quiere simplificar algo, el biólogo se pone nervioso, porque el físico se puede cargar de un plumazo 100 millones de años de evolución. Entonces, ¿cómo hacer un modelado en términos reduccionistas que sea pertinente y cómo ponerlo a prueba? Ese dilema fue el que decidió un montón de los experimentos que hicimos en las últimas dos décadas”.

También está convencido de que el conocimiento científico es un esfuerzo colectivo. Desde la oficina de al lado llegan los trinos de canarios y diamantes mandarines sintetizados por el equipo del LSD, donde se formaron, calcula, entre 25 y 30 estudiantes de doctorado, además de decenas de estudiantes de licenciatura y de laboratorios superiores. “En el ambiente académico se queda una fracción muy pequeña, y en pájaros, casi ninguno. Aquí obtienen una herramienta, se forman en el modelado de comportamientos complejos y se van a trabajar a otros campos disciplinares o a la industria. Y se llevan una manera de pensar los problemas, la impronta de la interdisciplina y el valor del trabajo colectivo, que es lo que nos interesa transmitir. O sea, todos de acá tienen que salir mejores y ayudándose entre sí a ser mejores, formándose unos a otros, trabajando en equipo”.

En resumen, si algo puede decirse del trabajo científico de Gabriel Mindlin, es que es original. “No es que lo haya buscado. A veces, en el curso de la investigación, sobre todo si estás en un área muy establecida de una ciencia, te formulás preguntas que pueden parecer obvias, que quizás derivan del último paper del investigador más influyente en ese campo específico. Cuando profundizás en la interdisciplina, a veces te hacés preguntas un poco más ingenuas, y otras directamente te salís del carril de la última pregunta, la que está en el aire, y te hacés otra que es completamente disruptiva. Y yo diría que sí, por el impacto que tiene nuestro trabajo, que es original. ¿Qué es una sílaba sexy en el canto de un pájaro? ¿Dónde está la agresividad? ¿Dónde está la información de que es un tipo grandote, un buen candidato? Como no estás siguiendo la literatura, preguntás con ingenuidad, de un modo más libre, a veces con una carga de sentido común, pero al final esa respuesta es la que tiene más impacto.”