Llegaron los ecos de dos cañones

Culminó la segunda expedición argentina a bordo del ya famoso Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. Desde la oceanografía, la geología y la biología, la misión se concentró en los sistemas de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown y estudió su interacción con la Corriente de Malvinas. Las investigadoras a cargo de la campaña dialogaron con NexCiencia sobre sus resultados, la experiencia a bordo, la necesidad de la divulgación y la importancia de comprender las dinámicas de nuestro océano.

El pasado 29 de octubre culminó la expedición “Ecos de dos cañones”, la segunda en el país del Falkor (too), el buque operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI) que saltó a la fama tras la misión en el Cañón Mar del Plata. En esta oportunidad, investigaron los sistemas de cañones Bahía Blanca y Almirante Brown con el objetivo de comprender, entre otras cosas, cómo interactúan con la Corriente de Malvinas, que transporta nutrientes esenciales para el ecosistema del mar argentino.

“Estoy satisfecha al máximo. Por supuesto, no alcanzamos la totalidad de actividades y datos para recolectar que nos planteamos, pero tranquilamente estamos en un noventa por ciento”, comienza entusiasmada Silvia Romero, líder científica de la campaña, investigadora del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

“Por supuesto el balance es positivo –continúa Martín Saraceno, investigador del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA, UBA-CONICET)–, volvimos con muchísimos datos. De todas formas, la riqueza está en la interpretación y eso, típicamente, lleva años de trabajo. Las trayectorias de las boyas se ven instantáneamente, pero después hay que interpretarlas y sacar conclusiones. Hay un montón de datos reveladores que no se habían tomado nunca”, celebra el científico.

Los cañones submarinos que abordó la misión nunca habían sido relevados. Hay muchos datos reveladores que no se habían registrado antes.

Según Laura Ruiz Etcheverry, co-líder del proyecto y también investigadora en el CIMA, los datos permitirán entender cómo se mueve el agua en esa zona. “Algunos se ven en tiempo real, como los de las estaciones oceanográficas o las trayectorias de las boyas, pero también hay muestras biológicas o de sedimentos de fondo marino y de nutrientes, que se deben analizar con posterioridad”, señala.

Todas las ciencias juntas

Para Romero, la campaña tuvo un perfil interdisciplinario muy interesante. “La idea es hacer talleres entre nosotros y relacionar la ciencia marina, la geología, la física y la biología para entender cómo es todo el sistema con una visión holística”, expresa. La misión también contó con investigadores del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET-UNS), del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), del Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA, UBA-CONICET) y del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET). Desde este último, Fabiana Capitanio y Javier Chazarreta, junto a la becaria doctoral de Exactas UBA, Melina Scian, analizaron zooplancton. “Ellos arrastraban las redes una vez que se terminaban las estaciones oceanográficas, porque el barco debía ir más lento. Sacaban las muestras, las ponían en las lupas y las mirábamos después por los monitores en tiempo real. Todos nos entusiasmábamos. Es lindo aprender cosas de los demás”, expresa Romero.

Los cañones submarinos que abordó la misión nunca habían sido relevados. La líder de la campaña comenta que se utilizaron todos los instrumentos, como las boyas derivantes y la boya oceánica fija, incluso un glider (un instrumento autónomo que parece un pequeño cohete submarino) que trajeron desde Francia. Con todo eso se midieron, entre otras cosas, la dirección e intensidad de las corrientes.

“Nuestro objetivo de base fue mapear bien los cañones. Pudimos hacerlo con mucho detalle en cuatro, cuya particularidad es que sus cabeceras muerden el borde exterior de la plataforma. Nuestra hipótesis es que en esos lugares el transporte de masas de agua y de propiedades es más eficiente”, explica la investigadora. Y suma: “Mapear bien permite relacionar mejor con las corrientes. Hay algunas que van a lo largo del eje del cañón, pero también está la Corriente de Malvinas, que corre del sur al norte. Creemos que la presencia de los cañones altera la corriente, la perturba de alguna manera, todavía no sabemos cómo”.

Se utilizaron todo tipo de instrumentos, como boyas derivantes, la boya oceánica fija y un glider (que parece un pequeño cohete submarino) que trajeron desde Francia.

Sorpresas desde el fondo

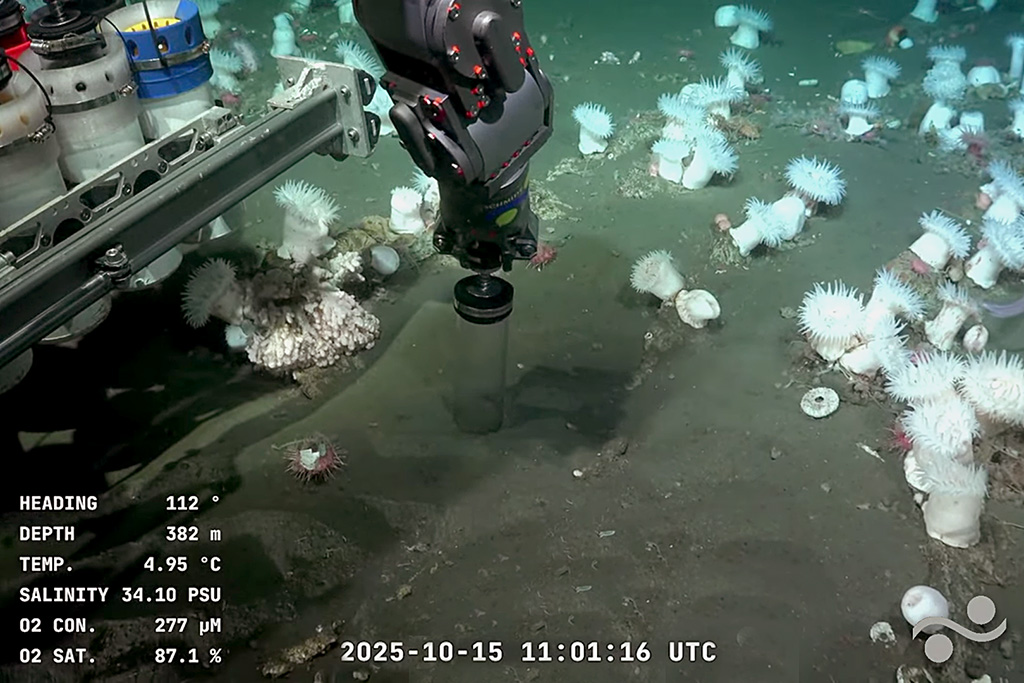

A diferencia de la primera campaña, y por las características de esta misión, el ROV SuBastian, el vehículo sumergible comandado desde el buque que transmite en alta definición los misterios del mar, tuvo menos protagonismo. Sin embargo, se realizaron cinco inmersiones transmitidas en vivo. La posibilidad de ver con mucha nitidez lo que verdaderamente hay en el fondo reveló varias sorpresas, como la que se llevaron al comparar la base de datos de mapas y la realidad.

“Planificamos la colocación de las boyas y los fondeos en función de nuestras hipótesis previas y en base a las imágenes que teníamos de una base de datos con mapas globales de batimetría que es de libre acceso –relata Romero– pero después viendo cómo son realmente los cañones, nos dimos cuenta de que la base mostraba cosas que no estaban. Eso ya es un resultado importante”.

“Lo que mostraba la base era una especie de olla o depresión. Cuando aparecen, en general, se encuentra un cañón en sentido perpendicular al talud y después otro en dirección opuesta. Por eso esperábamos ver un cañón que en realidad no estaba”, explica Ruiz Etcheverry. Y continúa: “Nos sorprendió a todos, porque ya teníamos documentado el ingreso de agua de Malvinas hacia la plataforma y el agua se mueve como siguiendo la forma de esa olla, pero si no es eso, ¿a qué se debe? Es una nueva pregunta”.

En cuanto a lo observado, Romero expresa que las paredes son más interesantes que el fondo. “Para la presencia de vida, creo que son más importantes”, dice. Y se lamenta: “Con el ROV, en las partes más profundas vimos arenas y en el sistema sur bastantes cosas acumuladas, lamentablemente, mucha basura”. Se debe a los buques pesqueros que provienen de otras partes del mundo a hacer uso de las aguas internacionales. “Es un lugar complicado porque la zona económica exclusiva se calcula desde las doscientas millas a partir de la costa, pero como nuestra costa se mete adentro, esa zona también. Es nuestro talud, pero pueden pescar ahí. El fondo es nuestro pero la columna de agua es internacional, aunque la vida y el ecosistema no tienen límites humanos. Toda la riqueza que hay en nuestro talud sigue estando ahí”, explica la investigadora.

La posibilidad de ver con mucha nitidez lo que verdaderamente hay en el fondo reveló varias sorpresas, como la que se llevaron al comparar la base de datos de mapas y la realidad.

Al igual que en las expediciones anteriores, la interacción con el público fue protagonista. Al ver basura en el fondo del mar argentino, la gente pedía que se aprovechara para limpiar. “Intentamos explicar que no podíamos recoger todo, porque había bastante y porque veníamos con otros objetivos y muchas actividades para hacer” –comenta Romero–. Como una forma de representar la situación y ser sensibles al tema, se sacó un guante azul, que los operadores del ROV estuvieron mucho tiempo para lograrlo. Esa imagen del guante te hace pensar y reflexionar con respecto a cuánto estamos contaminando”.

A su vez, dieron con un encuentro que calificaron como “inédito”, algo raro que se divisaba en lo profundo. Romero lo relata de la siguiente manera: “El barco tenía varias ecosondas que permitieron hacer el mapeo de los cañones con mucha resolución, además contábamos con un sub-bottom profiler, un instrumento que mira por debajo de la superficie del fondo. Así, en las columnas de agua se empezaron a ver cosas llamativas que no se sabía qué eran. Después, con el ROV pudimos observarlas con las cámaras. Eran muy notorias, con su nitidez veíamos el fondo arenoso y de repente unas manchas raras, negras y blancas”.

Según Ruiz Etcheverry, daba la sensación de estar presenciando los restos de distintas fogatas, como si fueran brasas apagadas. “Con una de las herramientas del ROV se comenzó a sacar sedimento, era muy oscuro, y de golpe empezaron a salir burbujas. Todos nos sorprendimos. Fue inédito. Se veía por todos lados. En algunos lugares eran como manchones pero en otros era como un camino gigante lleno de eso. Ese material vino para ser analizado, no sabemos qué es. Las burbujas se supone que pueden deberse a la presencia de metano, pero tampoco sabemos”, expresa Romero.

Por su parte, Paola Dávila, investigadora en el Servicio de Hidrografía Naval, señala que lo blanco era orgánico, unas matas microbianas, como si fuera espuma hecha de filamentos. “Los biólogos a bordo eran especialistas de las columnas de agua de superficie, fitoplancton y zooplancton. Entonces cuando nos preguntaban qué era eso desde el chat, no sabíamos bien qué decir. Estábamos sorprendidos”. comenta.

“Daba la sensación de estar presenciando los restos de distintas fogatas, como si fueran brasas apagadas. Fue inédito”.

Un streaming científico

Luego de la masividad y la inesperada viralización de la primera campaña, la segunda ya partía con una vara muy alta. “Esperábamos que fuera a mermar porque una vez que pasa el boom es esperable que así sea y porque lo que veníamos a proponer no involucraba usar todo el tiempo el ROV y ver el fondo del mar. De cualquier manera, estamos muy contentos con toda la visualización que tuvo. Aunque ninguno se formó en comunicación y lo hacemos intuitivamente, nos gusta divulgar y sabemos que es importante, fue un trabajo en equipo desde el principio”, sostiene Ruiz Etcheverry.

Las investigadoras relatan que lograron que se siga transmitiendo en vivo luego del ascenso del ROV, algo que no se suele hacer. Dada la cantidad de trabajo que tenían para hacer en cubierta, les pareció interesante poder mostrar esos momentos y lo que se hace después con las muestras de agua y sedimentos. “Era como mostrar el detrás de cámara”, aporta Dávila.

“Cuando fue el lanzamiento de las boyas derivantes, surgió de Melina Martínez y de Ornella Silvestri hacer una transmisión en vivo por Instagram desde la cuenta oficial de la campaña. Se convocó a la gente a ponerle nombres a las boyas”, cuenta Ruiz Etcheverry. Romero continúa: “En una segunda oportunidad, la idea fue dejar mensajes en las boyas. Hubo muchos por el día de las madres. La gente se entusiasmó. Ellas estuvieron dos horas haciendo eso en cubierta, con mucho frío. Después lanzaban las boyas mientras interactuaban con el chat”.

“Todo el tiempo tratábamos de interactuar y responder, sobre todo porque aparecían temas sensibles como el del Ara San Juan”, explica Romero. Y completa: “Estábamos a cien kilómetros del hecho, ya sabíamos que el tema podía llegar a aparecer. Nos preguntaban si estábamos cerca, si podíamos ir. Les dije que estábamos cerca pero no tanto y que el comandante de ese submarino también había comandado el Puerto Deseado, que fue un buque oceanográfico. A él le gustaba mucho hacer ciencia, así que, de alguna manera, haciendo este trabajo le estábamos rindiendo honor junto a los cuarenta y cuatro héroes del Ara San Juan”.

El diálogo con el público también permite transmitir lo valioso del conocimiento. “El océano es un regulador del clima. La importancia de estudiarlo radica en que absorbe calor y lo redistribuye. También es importante por los servicios ecosistémicos y por recursos como los pesqueros. No hay dudas de que ese lugar explota de vida, la cuestión es saber por qué. Las condiciones están dadas por la geología, las formas del fondo, las corrientes, los vientos, las mareas, la geoquímica, pero nos preguntamos si hay hierro, es muy importante y nunca se midió en nuestra plataforma. Tenemos proyectos a largo plazo para hacerlo”, comparte Romero. Y concluye: “Los fondos son muy importantes, por algo hay un barco estudiándolos en todo el mundo. Si conocemos el medio disponible para que esta vida sea como es, podemos comprender las condiciones que tienen que permanecer o evaluar si se están transformando”.