Elogio de la cooperación

Un equipo interdisciplinario demostró que las especies de mamíferos que sostienen estilos de vida cooperativos tienen menor prevalencia de cáncer que las que viven en contextos competitivos. El trabajo se publica hoy en Science Advances, una de las principales revistas científicas a nivel internacional.

Se sabe que el cáncer no afecta únicamente a los seres humanos, sino que hay muchísimas especies del reino animal que tienen cánceres. Pueden ser aves, peces, reptiles o mamíferos. Incluso, se han encontrado tumores en fósiles de dinosaurios, lo que indica que es una enfermedad que existe desde hace muchísimo tiempo.

Lo que tal vez no sea muy conocido es que hay especies animales que prácticamente no tienen cáncer. Entre los mamíferos, las ballenas, los elefantes, la rata topo y algunas especies de murciélagos son ejemplos arquetípicos de animales con poca o ninguna incidencia de tumores malignos. Y esto es debido a que, a lo largo de la evolución, desarrollaron distintos mecanismos de resistencia al cáncer.

Por ejemplo, los elefantes tienen, en su ADN, muchas copias de un gen supresor de tumores. Por su parte, las ballenas cuentan con una maquinaria muy eficiente de reparación de errores cuando se replica el ADN durante la división celular. De esta manera, corrigen rápidamente mutaciones que podrían dar origen a células cancerígenas.

Las ballenas, los elefantes, la rata topo y algunas especies de murciélagos son ejemplos arquetípicos de animales con poca o ninguna incidencia de tumores malignos.

Millones de años de prueba y error le han permitido a la evolución “inventar” una variedad de mecanismos para disminuir la incidencia del cáncer. Sin embargo, hay muchísimas especies que tienen una alta ocurrencia de tumores malignos, como es el caso de los carnívoros.

Considerando que la selección natural apunta a promover el éxito reproductivo, incluyendo la supervivencia y la capacidad de dejar descendencia, el cáncer –una enfermedad que puede matar– suele pensarse como algo que la evolución no se ha podido sacar de encima, como algo malo, negativo.

No obstante, para Matías Blaustein y su equipo, el hecho de que haya especies que mantienen una alta prevalencia de tumores malignos disparó una pregunta clave: “¿No será que, en algunos contextos, puede haber algo positivo en tener cáncer?”

Una respuesta a esa pregunta es publicada hoy por Science Advances, una de las principales revistas científicas a nivel internacional.

De lo individual a lo contextual

Históricamente, los intentos por comprender qué es lo que hace que algunas especies tengan más prevalencia de cáncer y que otras tengan menos se enfocaron principalmente en buscar correlaciones con características morfológicas y fisiológicas de los individuos.

El equipo trató de encontrar correlaciones entre la incidencia y mortalidad por cáncer y las variables relacionadas con la historia de vida y el estilo de vida de las especies mamíferas.

Así, una de las primeras hipótesis que se plantearon fue que cuanto más grande fuera un animal o cuanto más tiempo viviera, más cáncer debería tener. Porque un cuerpo grande y longevo realiza mayor cantidad de duplicaciones celulares y, por lo tanto, hace más probable que la maquinaria de replicación del ADN se equivoque y genere una célula maligna.

Sin embargo, hay un montón de animales enormes –el elefante y la ballena, entre ellos– que casi no tienen cáncer. Y, a la vez, hay muchos animales chiquitos que tienen mucho cáncer, como varios tipos de ratones, por ejemplo.

Otra de las hipótesis que buscaron explicar la prevalencia de tumores apunta a la fisiología de los individuos y sostiene que a mayor tasa metabólica (cuanto más acelerado sea el metabolismo de un individuo) se generarán más moléculas que causan estrés oxidativo que provocarán daño en el ADN y, por ende, mutaciones que originarán cáncer. Pero, otra vez, numerosos estudios demuestran que la hipótesis es falsa.

“Nosotros nos propusimos cuestionar la mirada reduccionista que suele tener la biología del cáncer y nos pareció importante poner al animal dentro de su entorno, dentro del contexto y, entonces, ver si la tasa de incidencia de cáncer o la mortalidad por cáncer no está también relacionada con la manera en que cada individuo se relaciona con su contexto y con otros animales dentro de su grupo”, cuenta Blaustein, que es investigador del CONICET en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional (iB3) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

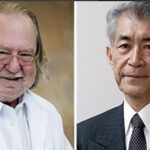

(De izq. a der.) Adelante: Catalina Sierra, Nicolás Flaibani y Alejandra Ventura. Atrás: Constanza Sánchez de la Vega, Nicolás José Lavagnino, Julián Maxwell y Matías Blaustein. Foto: Diana Martinez Llaser

Fue así que se valieron de bases de datos públicas sobre investigaciones –efectuadas en más de cien especies de mamíferos no humanos– que reúnen información acerca de riesgo de mortalidad por cáncer y prevalencia de neoplasias, como así también muchísima y variada información sobre la historia de vida (número de crías por camada, tiempo de gestación, esperanza de vida, etc.) y sobre el estilo de vida (si viven en grupo, si crían en grupo, si tienen cuidado maternal o también paternal, etc.).

Con esos datos, trataron de encontrar correlaciones entre la incidencia y mortalidad por cáncer y las variables relacionadas con la historia de vida y el estilo de vida de las especies mamíferas. “Encontramos que no menos de tres o cuatro variables que muestran formas de vida de tipo cooperativo correlacionan fuertemente con la incidencia o mortalidad por cáncer”, revela Blaustein, y precisa: “Particularmente, las especies más cooperativas, las que viven en grupo, las que crían en grupo, las que tienen un solo descendiente cada vez que hay un embarazo y le dan todo su cuidado y toda su atención a esa cría, esas especies tienen en general menor prevalencia de cáncer y menor mortalidad por cáncer. En cambio, las especies que tienen mayor competencia intraespecífica, las que tienen modo de vida solitario, las que crían de manera solitaria, las que tienen muchas crías en cada camada, tienen más cáncer”.

Ahora surgía otra pregunta: ¿Por qué existe esta diferente prevalencia de cáncer entre sociedades cooperativas y sociedades competitivas de mamíferos?

Obsolescencia programada

Si bien puede afectar a individuos jóvenes, el cáncer suele ser mucho más frecuente en los animales más viejos. Esta realidad llevó al equipo de investigación a pensar que los individuos de edades avanzadas (adultos senior, los llamaron) debían tener un rol significativo en el fenómeno que estaban observando.

A medida que un animal envejece se reproduce menos y, además, por su mayor tamaño consume muchos recursos. En un contexto competitivo con recursos limitados el adulto senior compite con los animales más jóvenes por esos recursos y, también, en muchos casos compite sexualmente con ellos impidiéndoles reproducirse. Incluso, en varias especies mamíferas el adulto senior mata a las crías de otros individuos sexualmente activos.

«En ese contexto de fuerte competencia intraespecífica nosotros planteamos la hipótesis de que, quizás, el cáncer pudo haber evolucionado como una suerte de mecanismo de obsolescencia programada, en el cual la desaparición de los adultos senior genera una compensación porque permite que los animales más jóvenes puedan alimentarse mejor y reproducirse más. En otras palabras, aumentar la mortalidad de estos individuos mediante el cáncer puede ser ventajoso en términos de la población”, dice Blaustein.

De acuerdo con el trabajo, para algunas especies, dependiendo del contexto, el cáncer puede ser positivo a los ojos de la selección natural.

Por el contrario, según el investigador, “en una población en la cual el individuo más viejo ya no se reproduce tanto pero juega un rol muy importante porque cumple un rol de cuidado, un rol cooperativo, porque defiende a los individuos más jóvenes del ataque de predadores, porque los ayuda a conseguir alimento, porque les muestra en qué lugares puede haber agua dulce, etcétera, entonces, ahí el individuo más viejo por más que no se reproduzca tanto puede ser ventajoso que ese animal no se muera y que la evolución haya promovido mecanismos de resistencia al cáncer para que, justamente, ese animal no se muera”.

Modelo predictor

Plantear que, dependiendo del contexto, para algunas especies el cáncer puede ser positivo a los ojos de la selección natural no es la única novedad del trabajo publicado en Science Advances. Porque el paper también describe el diseño de un modelo matemático original que permite confirmar las hipótesis planteadas por el equipo de investigación.

“Armamos un modelo con una población estructurada en donde existen juveniles pre reproductivos, adultos reproductivos y adultos senior envejecidos, post reproductivos o menos reproductivos que los adultos reproductivos”, describe Blaustein. “En ese modelo matemático, nosotros podemos modelar cooperación o competencia dentro de esa población y, con eso, estudiar cuánto afecta y cómo afecta la mortalidad por cáncer sobre los adultos senior”, añade, y finaliza: “Encontramos efectivamente que podemos modelar, explicar y predecir que, cuando hay mucha competencia, aumentar la mortalidad por cáncer en los seniors es ventajoso para la población, promueve un mayor crecimiento de la población y genera dentro de la población una mayor ventaja adaptativa. Mientras que, por el contrario, en un modelo de cooperación, cuando agregás una variante oncogénica, eso es peor, no solamente para los adultos senior, sino también para toda la población”.

Como ya se dijo, el estudio no incluyó bases de datos de seres humanos. Por lo tanto, cualquier especulación acerca de cuál sería la incidencia del cáncer en un mundo cooperativo en el que todas las personas pudieran acceder a servicios de prevención y atención de la salud, trabajar sin estrés y no estar expuestas a agentes cancerígenos es exclusiva responsabilidad del lector.

Equipo interdisciplinario

A continuación, los autores del trabajo que se publica hoy en Science Advances, con su correspondiente filiación: Catalina Sierra: Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de Exactas UBA; Julián Maxwell, Departamento de Física de Exactas UBA; Nicolás Flaibani, Departamento de Ecología, Genética y Evolución de Exactas UBA; Constanza Sánchez de la Vega, Departamento de Matemática de Exactas UBA; Alejandra Ventura, Departamento de Física de Exactas UBA; Nicolás Lavagnino, Departamento de Ecología, Genética y Evolución de Exactas UBA; Matías Blaustein: Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de Exactas UBA.