El camino del agua

Jacques Cousteau, el oceanógrafo que alertó sobre la contaminación de los mares, dejó la estela en su alma, y ella siguió de cerca la cuenca acuática dulce de la Argentina. Fue al Norte, a la Mesopotamia, a estudiar los ríos Paraguay, Paraná y trabajó en el caso de las pasteras del Uruguay. También recorrió las lagunas bonaerenses, los arroyos del Conurbano y llegó hasta los lagos antárticos, siempre con el mismo destino: cuidar el planeta.

Casi como algo imposible de alcanzar. De chica, miraba por televisión “con fascinación” los documentales de Jacques Cousteau, el oceanógrafo que abogó por el cuidado del planeta. “Se me abrían los ojos cuando hablaba algún científico y en el zócalo de la pantalla aparecía su nombre y profesión: biologist”, recuerda con su risa contagiosa. También hizo lo suyo una profesora del secundario, que “incentivaba de una manera muy especial el estudio de la vida”, dice. Por entonces, ella con la llama ya encendida, siguió escuchando su alma: “Siempre me gustó todo lo vinculado con el agua, no solo el mar. Tiendo a estar cerca de algún lago, río, arroyo. No sé, el agua me serena, el agua me interpela, muchas cosas me pasan…”.

Hoy, con numerosos premios, la doctora en Biología, Haydée Pizarro, investigadora del CONICET sigue el camino del agua desde el laboratorio de Limnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “Cuando se dice oceanografía, todo el mundo sabe qué es. No ocurre lo mismo con limnología, cuya raíz latina significa ‘aguas quietas’. Son los sistemas acuáticos continentales, el estudio del agua dulce”, define como tantas veces lo ha hecho desde su cátedra de Ecología y Desarrollo, como profesora asociada.

Tras gotas de vida

Le costó un Perú. O, al menos, un viaje a Machu Pichu, en 1989. “Tenía todo comprado para ir Cuzco, pasajes, hoteles, todo, todo. Y justo me sale una campaña antártica”, cuenta. No dudó, a las ruinas incas podría ir cuando quisiera, al continente blanco, no. “Cuestión que fui siete veces a la Antártida y al otro lugar, aún lo tengo pendiente. Pero, ya iré”, asegura.

“En Antártida vas caminando con esas nieves, vientos, un frío completamente difícil pero, hacerlo junto con un glaciólogo que te explica que hay 70 tipos de hielo, es maravilloso”.

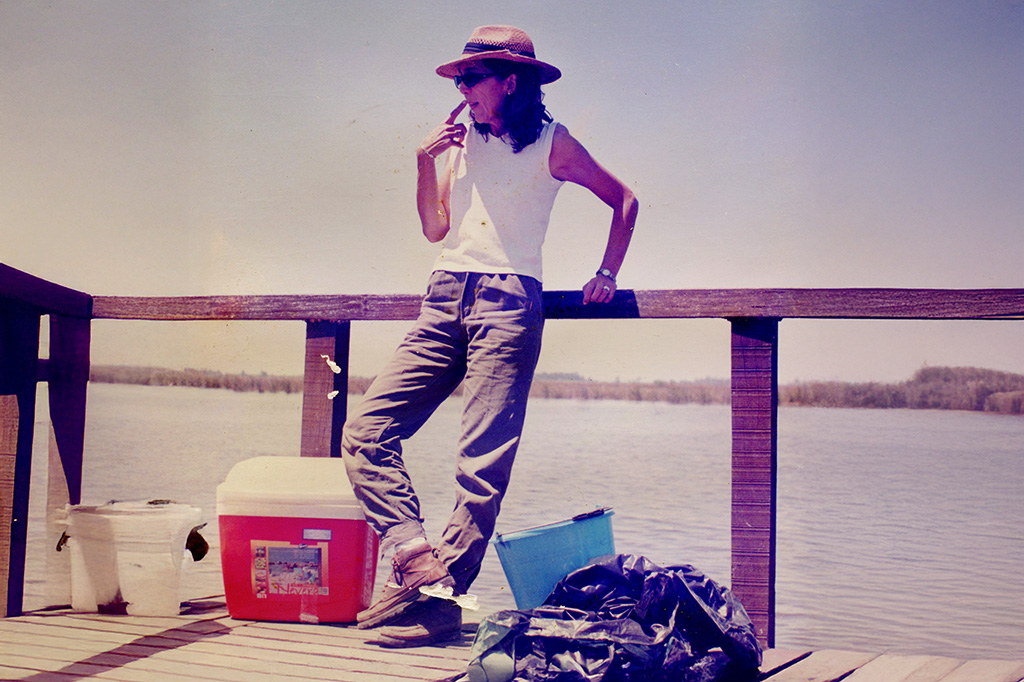

Ella hizo miles de kilómetros tras esas gotas de vida que habitan un universo contaminado o no tanto, con un mundo de relaciones a desentrañar. Fue desde el norte hasta los lagos más australes, tomando muestras con datos claves, pero además trajo consigo su esencia. “Los paisajes de los ríos Paraguay, Uruguay, Paraná; de la Antártida; de las lagunas de la Provincia de Buenos Aires, te quedan impresos. Se te quedan metidos en cada una de las células”, confiesa como bióloga de alma.

Derrocha entusiasmo tras más de 40 años de profesión. “La parte más hermosa de nuestro trabajo es salir al campo: a tomar muestras, a hacer mediciones, observaciones. Después, uno lleva todo al laboratorio. Además, ver el contexto natural en donde los microorganismos están viviendo te abre la cabeza para tu propia investigación”, marca y plantea: “A veces pasa, y eso lo veo en otras disciplinas donde están muy absortos con lo que sucede en el tubo de ensayo -que es una información clave, valiosísima e indispensable-, pero no salen de ese micro universo. De allí a llevarlo a lo que es un sistema natural, un ecosistema, a veces quedan como un poco alejados. Por eso, a la hora de elegir mi orientación, yo necesitaba estar pateando el campo”.

A patear el campo

Debajo del puente que une las ciudades de Resistencia y Corrientes, hay un mundo por desandar. “Ir ahí a muestrear -relata- era una fiesta, porque están los monos que te saludan, un bicherío maravilloso, flores y aromas increíbles. Más allá de que hacía mucho calor, y una sucesión de mosquitos, jejenes, y carachai -que son unos insectos muy chiquititos-, que no dejan de picarte. Cada uno hace roncha de forma diferente y es parte del folklore del lugar”.

Nunca va sola, primero por seguridad y luego para optimizar recursos. Entonces, se juntan con colegas con diversos proyectos que estudian una misma zona. “Lo más lindo es, justamente, la interacción con otros. Por ejemplo, en Antártida vas caminando con esas nieves, esos vientos, un frío completamente difícil, llevando una mochila pesada pero, hacerlo junto con un glaciólogo que te explica que hay 70 tipos de hielo, es maravilloso. A la noche, o mejor dicho a la cena, porque hay luz casi las 24 horas, compartís experiencias de campo”, comenta.

“Las navidades entre familias, con comida riquísima de los cocineros, a quienes se los ama, y con la presencia de un Papá Noel que lo ves venir caminando entre las nieves es inolvidable”.

El continente blanco es un pasaporte al universo. “La Antártida -describe- es como irte a otro planeta. Cuando veo imágenes del Curiosity en Marte, siento que la Antártida se le parece por el silencio, por la ausencia de sonido. Solo se escucha el viento, algún hielo que se rompe y un gaviotín a lo lejos o un pingüino. Los colores son grises, azules y blancos. De vez en cuando, según la época y la luminosidad, algún glaciar tiene como franjas, vetas rojas o verdes, que son unas microalgas que están en la nieve con pigmentos de color. Pero, no hay nada que se parezca a un árbol o una planta”.

Sus destinos siempre fueron bases científicas ubicadas en la punta de la península antártica que “están por los 65° latitud sur; Buenos Aires está a 33°, y el Polo Sur a 90°. O sea, que estábamos a mitad de camino entre Buenos Aires y el Polo Sur”, sitúa. Iban siempre en el verano austral “cuando aparece el agua líquida, los lagos se descongelan y resurgen los arroyos y chorrillos. Ese era nuestro momento de ir a trabajar. En la Antártida más profunda en ningún momento del año hay agua líquida, salvo a tres o cuatro mil metros de profundidad”, especifica.

Llegada mortal

Todo es distinto en el desierto blanco. “Las condiciones de vida son muy diferentes a cualquier otra campaña. ¿Por qué? Es que uno pasa a ser una persona completamente dependiente de que te lleven y te traigan”, evalúa. Su primera misión científica fue a la Base Primavera.

“La primera campaña fue mortal -expresa- porque incluye el hundimiento de un barco. Fuimos de Buenos Aires volando en un Hércules hasta Ushuaia. Luego de una semana, subimos a bordo del ARA Bahía Paraíso, e hicimos su último cruce del Mar de Weddell, que siempre es movidito, pero llamaba la atención por su quietud, casi fue premonitorio. Era la cosa más calma, a punto tal que había llevado la guitarra y nos juntábamos en la cubierta a cantar”.

Ella desembarcó en Primavera, y el buque Bahía Paraíso continuó navegando a la cercana base norteamericana Palmer. Y, al salir de allí, se hundió. “Fue muy fuerte”, recuerda, y grabó a fuego que allí se está siempre en situación de riesgo extremo.

“En la base Marambio éramos 160 personas y solo cinco mujeres. Nos contaban los psicólogos que la sola presencia femenina hace que los varones cuiden más su aspecto”

“Es un ambiente en el que el viento tiene una intensidad inimaginable. Quienes somos altos, la pasamos peor porque nos caemos más que los bajitos. Debemos ir agachados”, señala.

Salir unos metros de la base requiere toda una logística: además del abrigo, el infaltable handy para estar siempre conectados y la parafernalia de instrumentos a cargar. “El clima cambia de golpe”, dice quien, con su colega, Irina Izaguirre, debían medir, cada cuatro horas, determinadas variables de un arroyo durante todo un día. “En esos seis muestreos atravesamos todos los extremos climáticos. El viento te volaba y un corcho de un frasco se nos fue a una pingüinera. Debíamos rescatarlo. No fue fácil. No debe quedar ningún rastro humano. Hay inspectores del Tratado Antártico que, camuflados como turistas de cruceros, controlan que el medio ambiente no se vea afectado”, subraya.

En esa ocasión, ella estaba alojada en la base Esperanza, distinta a todas porque alberga parejas con chicos, maestras, una escuela. “En febrero, cuando hay dos horas de oscuridad total, se ven las lucecitas de las casas y parece un pueblo de cuento. Las navidades entre familias, con comida riquísima de los cocineros, a quienes se los ama, y con la presencia de un Papá Noel que lo ves venir caminando entre las nieves es inolvidable”, relata.

Objeto de estudio

Pizarro no solo estaba detectando cambios en el plancton de lagos antárticos debido al aumento de temperatura por el calentamiento global, sino que también era objeto de estudio saber qué pasa con los vínculos en situaciones extremas. “Me ha tocado estar en la base Marambio. Éramos 160 personas: cinco mujeres. Nos contaban los psicólogos que, la sola presencia femenina, aunque estuviera a cinco cuadras, cambia la actitud de los varones y hace que cuiden más su aspecto. Dentro del comportamiento de quienes se quedan mucho tiempo ahí, algunos intensifican su aseo y otros, lo opuesto. Allí, todo es extremo”, define.

No solo es objeto de estudio, sino también fuente de reportajes. “Justo en Marambio, estaba la National Geographic y me preguntaron por qué la Antártida es importante para la investigación científica. Contesté que era porque se trata de un continente que funciona como laboratorio del planeta”, recuerda destacando cómo aquella utopía -que comenzó como territorio de paz y ciencia, y dio origen el Tratado Antártico- pasó a ser real.

“Desde hace tiempo seguimos el uso del herbicida glifosato y las alteraciones que provoca en las comunidades microbianas del agua, que van mucho más allá de lo que se menciona”.

Tiempo después de la entrevista, recibe el video de National Geographic, y el zócalo de la pantalla, señala: doctor Haydée Pizarro, biologist. “No lo podía creer”, sonríe. Otro imposible, hecho realidad.

La vuelta al continente también se sueña. Se extraña a los seres queridos luego de varios meses de campaña. “Cuando ves al rompehielos entrar a la caleta es una fiesta porque te vienen a buscar”, cuenta. La nave ancla y, en una ocasión, no podía enviar los helicópteros para recoger a las personas en la base porque el viento era superior a los doce nudos. “Entonces, -agrega- mandan botes gomones para alcanzarte al barco. Una vez al lado del navío, a nivel del mar, mirás para arriba y tenés una mole de 4 o 5 cinco pisos hasta subir a cubierta. Te tiran la escalera de cuerdas, con escaloncitos de madera, que se bambolea, y a la que te abrazás con las dos manos, cargada con la mochila, mientras todo se mueve por el tremendo viento. Entonces pensás, ‘si me caigo al agua congelada no la cuento’. Sólo queda seguir adelante”.

Glifosato, pasteras y carpinchos

En 2002 fue la última de sus siete campañas antárticas. Pero la esperaban litigios internacionales, el avance del glifosato -el herbicida usado en los cultivos- y no pocos carpinchos. “Trabajamos fuerte en el conflicto con las pasteras, en el río Uruguay, en un proyecto de muchos investigadores sobre un gran estudio de contaminación que sirvió como base para una causa presentada luego a la justicia internacional”, memora.

Su mirada siempre está puesta en las comunidades microbianas de las aguas y el impacto de la actividad humana en ellas o de otros factores que alteren su vida. Aunque la contaminación la inquieta, nunca deja pasar de vista cuando, en medio del río, observa “unas balsas que son las hormigas obreras que se agarran de las patitas entre sí formando una plataforma flotante y sobre ella ponen a la reina con el fin de sobrevivir a la inundación”, detalla. Tampoco olvida el dato amigo de un lugareño acerca del mejor lugar para ubicar los sensores para evitar zonas de remolinos que se lleven los dispositivos. “Los pobladores son claves por la información que nos dan”.

En Salto Grande colocaron tanques en el embalse. “Nos llevó mucho trabajo y preparación. Los pensábamos dejar veinte días, pero no duraron ni cuatro, porque una familia de carpinchos los mordió y destruyeron el experimento. Nos enojamos con ellos, pero después entendimos que éramos nosotros los que nos estábamos metiendo en su lugar, en su mundo”, define.

Allí, junto con su colega Daniel Cataldo, buscaban estudiar cómo un molusco invasor interactuaba con el glifosato. “Desde hace tiempo seguimos la magnitud de uso del herbicida glifosato y las alteraciones en las comunidades microbianas del agua, que van mucho más allá de lo que se menciona porque no te lo cuentan”, remarca.

Como el primer día, ella sigue adelante en la tarea de preservar el medio ambiente. “¿De qué forma -plantea- podemos contribuir para cuidar a la naturaleza, para calmarla, para mitigarle los golpes? ¿De qué manera podemos ayudarla? Esa, creo, es la función que la especie humana debe tener como obligación, en estos momentos, para con el planeta”.

Sabe que la situación es compleja. Hace décadas que deja registros del daño. Pero, propone: “Hay que seguir insistiendo en el cuidado porque, pese a estas circunstancias, siempre soy una persona esperanzada”. Lo dice ella, una especialista en hacer realidad lo imposible.