Un científico bipolar

Así se llama en la jerga científica a quienes han trabajado en los dos polos: la Antártida y el Ártico. Tal es el caso del doctor en Geología Juan Manuel Lirio, con 30 expediciones en carpa en latitudes australes y una campaña en territorio cercano al Polo Norte. En esta región boreal, es una de las últimas personas en vivió en la isla que hoy es una reserva de osos polares y no puede ser pisada por humanos.

“Es un investigador bipolar”, así lo presentaron a Juan Manuel Lirio en una reunión de amigos. Ante la cara de sorpresa de su interlocutor, enseguida explicaron que no sufría ningún trastorno psiquiátrico, sino que de ese modo llaman en la jerga científica a quienes han trabajado en tierras cercanas al Polo Norte y Polo Sur. Y él lo ha hecho, desde 1985 hasta hoy. Lleva treinta campañas en la Antártida, cinco de ellas en invierno, y casi todas en carpa, donde ha soportado temperaturas inferiores a 30 grados bajo cero. “Cuando hacía 12 grados bajo cero, el día era agradable y te permitía salir a hacer trabajo de campo”, dice.

En el otro extremo del planeta, el Ártico, el frío no resultó feroz porque fue en verano, pero pasó casi un mes en un refugio anti-osos de la Isla Kongsoya (Noruega) donde debió ir armado para asegurarse la vida. “Es como si fuera un zoológico al revés. Uno está enjaulado y los animales andan sueltos”, compara. Él fue uno de los últimos humanos en habitar ese suelo, porque luego ese territorio insular se destinó como reserva exclusiva del oso polar.

En su Mendoza natal, Lirio jamás imaginó los caminos que le depararía su pasión por las rocas. Él es el mismo a quien su madre describía de chico como “muy casero y poco salidor”. Su viaje para estudiar geología en la Universidad de Buenos Aires y luego su ingreso al Instituto Antártico Argentino, le abrieron un mundo nuevo, donde los desafíos geológicos pasaron a ser su obsesión. ”Al principio, estudié el ambiente cretácico, es decir, rocas de más de 65 millones de años. Luego trabajé con geólogos suecos en el período cuaternario, con rocas más jóvenes, de dos millones de años hasta el presente. En especial, investigo los últimos 20 mil años, que quizás ahora llaman más la atención porque se busca comprender mejor el cambio climático global”, precisa.

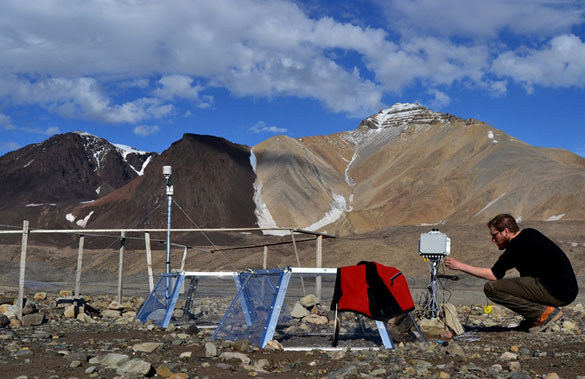

Si el desafío geológico vale la pena, no importa dónde queda el terreno a explorar, allí él va. Así, fue a un refugio ubicado en el Ártico Noruego, llamado Svalbard. Casi a 80 grados de latitud norte, y a unos mil kilómetros del Polo Norte, el verano boreal de 1993 vio flamear dos banderas: una de la Argentina, por Lirio; y otra de Islandia, de donde era su colega y compañero de campaña, Ólafur Ingólfsson. Lo curioso es que ambos iban como integrantes de una expedición sueca. Ellos se sumaban a un proyecto de descripción de la geología glaciar del Ártico, que ya estaba en desarrollo. “Un helicóptero nos dejó en la Isla Kongsoya, donde nacen el 80 por ciento de los osos de Svalbard. Durante 20 días fuimos los únicos habitantes de la isla, junto con los osos polares”, relata. El refugio tenía ventanas chicas por los cuatro lados, a modo de atalaya, y estaba rodeado por un cerco en el que “explota una bengala cuando un oso tropieza con él, con el propósito de ahuyentarlo”, detalla.

Parecido y opuesto

Como científico bipolar, Lirio compara: “En la Antártida, uno no sufre el estrés de que un animal lo ataque. Además, la fauna no te tiene miedo porque nunca fue cazada. En cambio, en el Ártico, los alces, renos y zorros son muy asustadizos. Y uno no sólo se debe cuidar, en tierra, del oso polar, sino también, en el agua, de la morsa que puede hundir el bote de goma. Lo que sí encontré en ambos lugares es el gaviotín del Ártico, porque migra”. Hallar este viejo conocido en un lugar tan distante de casa siempre causa alegría. Esta ave es más pequeña que una gaviota. A pesar de su frágil aspecto, resulta una viajera incansable y realiza una de las rutas migratorias más largas conocidas, unos 38 mil kilómetros.

Este gaviotín siempre sigue al verano: va del Ártico a Tierra del Fuego, de ahí a la Antártida y luego vuelve al Hemisferio Norte. Allí se reencontró con Lirio, quien también había hecho un extenso periplo aéreo de la Argentina a Suecia, y tras hacer un curso de supervivencia, siguió viaje en otro avión hasta Longyerbyen, la ciudad más importante del archipiélago Svalbard, ubicado en el Mar Glacial Ártico. “Longyerbyen es un antiguo pueblo minero. Hoy, en una de las minas se almacenan las semillas de todo el mundo como banco genético”, señala. Esta especie de Arca de Noé vegetal, conocida como “Bóveda del fin del mundo” busca salvaguardar de cualquier catástrofe, la biodiversidad de las especies de cultivo que sirven como alimento.

En varios sentidos, Longyerbyen se encuentra en las antípodas de la Antártida. “A pesar de que se halla a la misma latitud que la base General Belgrano, allí hay flores y variada fauna, en cambio el sur es un desierto blanco. En Marambio, se llega a ver que el sol se oculta; eso, en el norte, nunca ocurre. Se llama “sol de medianoche”, porque no hay noche en verano”, compara. Si la Antártida es un territorio de paz, Longyerbyen “sufrió la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría”, porque esta zona está en el medio de la ex Unión Soviética y Estados Unidos.

Mientras la Antártida está poblada sólo por bases científicas, en el Ártico se puede encontrar un restaurante considerado uno de los mejores de Noruega, una iglesia ortodoxa rusa a cargo de un ermitaño o un negocio tipo freeshop con bandejas de carne de oso, de foca o ventas de pieles, según enumera. “En la Antártida no se ven redes de pesca ni troncos de árboles, que allí provienen de Siberia cuando hay inundación. Esto contrastaba –observa– con mi experiencia anterior”.

Longyerbyen fue su primer destino ártico. Tras unos días de aclimatamiento, Lirio e Ingólfsson navegaron el archipiélago junto con estudiantes de la Universidad de Tromso, de Noruega, porque todos participaban de la elaboración del mapa geológico de la zona. “Como mi destino final, la Isla Kongsoya, estaba muy lejos para ir en barco, nos llevaron en helicóptero”, puntualiza.

Un refugio peligrOSO

De los cientos de mamíferos de la isla, sólo dos eran humanos. Lirio desembarcó por primera vez, e Ingólfsson ya había ido en diversas ocasiones. Justamente por su buena conducta al no haber tenido nunca un altercado con osos, le dieron el pasaporte para ir a ese terreno donde es indispensable llevar un rifle en la mano, y una pistola que lanza bengala en el bolsillo. La consigna siempre es ahuyentar a estos gigantes y esquivarlos, nunca herirlos, a menos que sea en defensa propia.

Con todas las precauciones posibles, y luego de haber escuchado los innumerables relatos sobre ataques de osos que cobraron la vida de otros visitantes, Lirio e Ingólfsson, eran los nuevos huéspedes del refugio científico, con una agenda cargada de actividades.

Los días de buen tiempo, partían a la mañana hacia el campo a explorar. “Caminábamos unos 10 kilómetros diarios –describe–, íbamos cargados con las armas, comida y herramientas. Parte del trayecto, lo hacíamos por la costa con mucho cuidado, porque había témpanos donde los osos podían estar escondidos y uno no los veía porque estaban mimetizados con el hielo En ese tipo de ambiente, tu vida depende del grupo. Es un trabajo de cooperación. Mientras uno hace las excavaciones de campo; el otro custodiaba con el rifle, es decir, tiene tu vida en sus manos”.

Casi el 90 por ciento del trabajo era cavar. Finalizada su jornada de ocho horas, ambos geólogos volvían cargados con muestras. “Una vez que llegabas al refugio, cerrabas la puerta con un tronco grande que hacía de traba contra la pared. Y dormías tranquilo”, recuerda. Aunque, en una oportunidad, lo despertó sobresaltado una explosión. “Me levanto y veo a una osa con su osezno, que había pasado el cerco y activado la alarma. ¡Pobrecita, el susto que se pegó!”, se lamenta.

¿Cómo fue la convivencia? “No tuvimos ningún problema. Ya habíamos trabajado juntos en la Antártida”, contesta. Si bien entre ellos hablaban en inglés, un gesto del escritor Jorge Luis Borges tuvo su eco años después en ese sitio recóndito. “Borges, en su momento, quiso aprender islandés para leer las sagas en idioma original. Esto, en Islandia lo tienen muy presente, y por eso a Ólafur le gustaba saber cómo era el castellano”, menciona.

Nunca salían cuando había niebla porque “el oso no te ve, pero huele muy bien y podés ser su presa”, advierte. En esos días, se quedaban en el refugio, que tenía una pequeña biblioteca con historias de exploradores polares. Allí cobran otra dimensión los relatos de Roald Amundsen, quien dirigió la primera expedición en pisar el Polo Sur, o de Robert Falcon Scott, el segundo en hacerlo, y morir junto con su equipo en la Antártida. “En el Ártico hay un monumento a Amundsen, en el lugar donde se lo vio por última vez, antes de que saliera a rescatar a una expedición italiana. Parte de la historia antártica está en el Ártico”, destaca.

Este refugio peligrOSO encerraba el temor hasta en los juegos. Un tablero de ajedrez de madera y piezas con forma de osos habían sido tallados por un biólogo, quien había ocupado antes la base para estudiar el comportamiento de estos animales. “La última partida, que se jugó en ese refugio, la ganó un argentino”, ríe.

Invierno en moto

El estado de alerta al que se acostumbró en el Ártico, lo siguió por un tiempo en la siguiente campaña en la Antártida. En este continente blanco, ya lleva 30 expediciones. Cinco de ellas fueron en invierno, siempre en carpa y en moto por la estepa helada. Hacia el mes de agosto, un grupo de 4 ó 5 personas eran transportadas en un Twin-Otter, un avión con dos hélices que tiene patines para aterrizar en el hielo, y eran dejadas en la base Matienzo. “Allí, acomodábamos la carga en unos trineos y seguíamos con motos de nieve unos 100 ó 200 kilómetros, a los lugares de interés, donde acampábamos y sabíamos que estaríamos aislado por 45 días. Tenías que confiar en tu gente”, valora.

Con temperaturas de 30 grados bajo cero, en que “abrís una cerveza y se congela la espuma alrededor de la tapita”, había que aprovechar las 4 ó 6 horas de luz por día para hacer el trabajo de campo. “Ibamos con glaciólogos que estudiaban la barrera de Larsen, que luego colapsó por el cambio climático. Era una barrera de hielo de 200 metros de espesor que se fracturó toda como un espejo roto, y se desprendieron un montón de témpanos”, señala, sin ocultar su estupor. Es que él estuvo por primera vez allí en 1990, precisamente iban en invierno porque los puentes de nieve eran más sólidos y seguros, pero en diez años se despedazaron. “Ahora conviene ir en barco”, advierte.

Hoy se emociona cuando recuerda las andanzas en moto. “Llevábamos la bandera argentina atrás, flameando. Nosotros hacemos soberanía a través de la ciencia. Tenemos que demostrar a la comunidad que somos buenos custodios, buenos administradores de la Antártida. ¿Cómo? Haciendo ciencia y cuidando el medio ambiente”, enfatiza.

Viento catabático

En la soledad antártica, el viento es ese compañero molesto que se extraña cuando falta. “Al sopapeo del viento en la carpa te llegás a acostumbrar, y hasta lo necesitás. Si la tormenta es fuerte, te quedás en un pequeño huequito dentro de la carpa, en tu bolsa de dormir, y esperás que pase”, aconseja, y más adelante agrega: “El frío te duele. No se puede ni hablar, te da un temblor desde la punta del pelo hasta el pie. Para mí, el infierno –si existe–, es frío. Y en esos momentos pensás: ¿Quién me mandó acá?”.

Si de vientos se trata, el catabático, en la Antártida Oriental, es el más temido. Allí también estuvo Lirio cuando fue parte de una expedición australiana, cuyas bases están situadas en latitudes más extremas. En ese sector está la calota de hielo. “Desde hace unos 3 millones de años, la gran masa de hielo está apoyada sobre rocas muy viejas que conforman el escudo continental. Ahí es necesario escalar, porque el hielo tiene tres kilómetros de espesor. El viento persistente que baja de allí, muy frío y veloz, se llama catabático”.

Para dar una idea aproximada, invita a imaginar lo que sucede cuando se abre el freezer en la cocina de una casa. “El aire frío es pesado y va para abajo, como cascada. Lo mismo ocurre en ese lugar. Lo único que la caída no es de dos metros, como en una heladera, sino de 3000 metros, entonces las ráfagas heladas pueden tener hasta 200 kilómetros de velocidad. Cuando baja y se encauza por los valles glaciarios, no se ve nada. Todo es blanco. Hay que buscar un lugar tranquilo, y quedarse”, grafica.

Las casi tres décadas que pasó en climas hostiles y en ambientes con peligros al acecho, le han dejado la lección de la humildad, y saber que siempre se aprende algo, a pesar de la enorme experiencia acumulada. “La naturaleza te sorprende y no te perdona cuando uno se abusa. A la fatalidad le basta con tener una oportunidad. El tema es no fiarse. Varias veces la Antártida te dice: ‘Acá mando yo’. Es como con el oso, cuando uno se equivoca, viene el zarpazo; y uno sabe que siempre gana el animal”.

La vida de uno no siempre depende de uno; en algunos casos, de la naturaleza; y muchas veces, de los otros. “Son lugares extremos y uno pone su vida en manos del piloto que te traslada en helicóptero, o del capitán del barco, y uno confía en que esa gente hará bien su trabajo. Lo mismo ocurre cuando uno está colgado de una cuerda, y confía en quien la sostiene”, apunta.

Más que bipolar

El barco que lo traía de la expedición australiana, antes de dejarlo en Australia, recorrió diversas bases antárticas recogiendo a otros investigadores. En esa travesía fueron a la estación francesa Dumont d’Urville, situada en Tierra Adelia, en el archipiélago de Punta Geología. “No pudimos descender porque hubo un desprendimiento de un glaciar cercano y un témpano que se rompió generó una ola que dañó parte de las instalaciones. Nos pidieron que no bajáramos porque no estaban en condiciones de recibir visitas. Sólo nos llevamos a quienes íbamos a buscar”, precisa.

Esta base está muy cerca del Polo Magnético Sur. “Por ahí salen en forma vertical las líneas de flujo magnético. En este lugar, no sirve guiarse por la brújula, porque allí no apunta al norte, sino que se pone vertical y apunta hacia arriba”, advierte, y en tono de broma sostiene: “Así que soy bipolar porque también estuve cerca del Polo Magnético Sur. En la Argentina, hay pocos investigadores que hayan trabajado en los dos polos”.

¿Está en sus planes acceder al lugar más meridional del planeta, el Polo Sur Geográfico, donde se halla muy cerca la base norteamericana Amundsen-Scott? “No me interesa ir porque sólo hay hielo, no hay roca. Si no hay un interés geológico, me quedo en casa”.

La pasión por la geología lo ha llevado a sitios a donde muy pocos humanos accedieron, y él fue siempre detrás de su roca. “La Antártida es una circunstancia, si la roca está en el Sahara, allí voy”, expresa. Enseguida, con humor, asegura: “En la próxima reencarnación estudiaré corales en el Caribe, un lugar donde me caliente los huesos”. Claro que, si entonces bucea en ese cálido mar dando vueltas una y otra vez alrededor de las rocas, ya sabemos la razón.