La mujer de Gondwana

Namibia o el Reino de Lesotho, la isla de Tasmania o el norte de Australia, la precordillera de los Andes en La Rioja o la Patagonia argentina, sin olvidar la selva de Brasil. A todos esos puntos del planeta va en busca de un continente que no existe más como tal. Viaja 250 millones de años atrás. A continuación, los relatos de campaña de una paleontóloga.

http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/ClaudiaMarsicano2.mp3

Descargar archivo MP3 de Claudia Marsicano2

Hace décadas que está tras un gigantesco continente perdido. Viaja a donde sea para encontrarlo. Oceanía, África y distintos sitios de América del Sur fueron o son parte de sus destinos. Vuelos interminables, miles de kilómetros a bordo de camionetas 4×4, horas y horas a lomo de mula son algunas de las formas de alcanzar ese pasado remoto, y armar allí campamento. Suele ser la única mujer en el equipo internacional de científicos que hurga en desiertos, selvas, estepas o montañas para desenterrar huellas de vida de hace más de 250 millones de años.

Ella es menuda, delgada, muy coqueta y no duda en cambiarse los tacos por borcegos, la falda por un par de bermudas de explorador y la cartera citadina por una mochila cargadísima con piqueta, brújula, GPS y agua, la bendita agua. Habla con pasión, y no menciona sus logros, ni el reciente artículo publicado en la prestigiosa revista Nature Communications, donde se la presenta como la paleontóloga de la Universidad de Buenos Aires a cargo de un interesante hallazgo en el norte de Brasil sobre los primeros vertebrados que poblaron la región. Tampoco dirá nada de su publicación en la también muy prestigiosa Proceedings de la Academia de Ciencias Naturales de Estados Unidos (PNAS). Allí, según sus estudios en la Formación Chañares, en La Rioja, los dinosaurios “aparecen y empiezan a diversificarse con bastante rapidez”, y a un ritmo superior al que originalmente se pensaba.

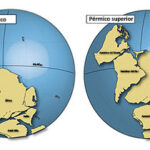

“Yo trabajo en el Triásico”, dice sobre ese período del Mesozoico ocurrido hace tanto pero tanto tiempo, que cuesta dimensionarlo. Basta comparar que los 2016 años que llevamos de esta era después de Cristo, equivalen apenas al 0,008 por ciento de las toneladas de calendarios que pasaron desde ese ayer lejano hasta hoy. No solo trabaja en otro tiempo, sino en un lugar que no existe más como tal: el continente de Gondwana. “Para la época que yo estudio, los continentes (Sudamérica, África, Australia, Indostán y Antártida) estaban todos reunidos. Como estaban juntos y a similar latitud, la flora y fauna eran comunes. Ahora, la fauna de Patagonia no tiene nada que ver con la del norte de Brasil, por una diferencia climática latitudinal. Si se está interesado en trabajar en las biotas para ese momento es importante hacer campo en esos lugares”, dice desde su laboratorio del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Uno de sus destinos desde hace cinco años es una reserva africana en Namibia, la de la cuenca del río Huab, y a la que volverá pronto, cuando seguramente se repetirá esta escena: un vuelo Buenos Aires-San Pablo-Johannesburgo. Ya en Sudáfrica, y reunida con cuatro o cinco científicos de distintos puntos del planeta, partirán en tres camionetas en un viaje de dos días. “Recorremos rutas por una distancia similar a la que hay entre Buenos Aires y Río de Janeiro”, compara. “Uno de los vehículos –agrega– solo lleva una carga estratégica: el agua. No podemos consumir la local, pues estamos más sensibilizados a los parásitos y a las sales. Solo llevamos lo necesario para beber y cocinar. Olvidate de usarla para bañarte, ni nada que se parezca”.

Todo está calculado: “El calor del lugar adonde iremos, cuánto líquido toma una persona por día a esas temperaturas y lo que se requiere para cocinar. Aprendí a racionar en una de mis primeras campañas en La Rioja, con un grupo muy experimentado que había estado en Níger y Mongolia. Ahí hice mi máster en campamento”, bromea.

Requisito TOC

“Las campañas sirven para hacer grandes amigos y grandes enemigos. Se vive una situación de estrés. Ahí todos somos sapos de otros pozos. Todos estamos bajo presión de trabajo y para hacer esto hay mucho costo de por medio, tanto monetario como de logística, y se debe responder con trabajo. Todas las mañanas, estés cansada o no, te haya picado un bicho o te duela o no la panza, hay que ponerse en marcha. Todos necesitamos de todos”, relata.

Ninguno está demasiado cómodo. Las jornadas son largas, hay que caminar, trepar, cargar muestras, soportar calor o frío, insectos o pumas, vientos molestos o una brisa agradable. La naturaleza en estado puro genera en los humanos reacciones inesperadas. “La afinidad en la oficina puede ser muy linda, pero en el campo la gente cambia. Hay personas que aprecio un montón, pero no salgo ni loca con ellos de campaña”, dice.

Con unos 25 años de trabajo de campo, el equipo de esta investigadora del CONICET fue formado luego de una puntillosa selección. ¿Uno de los requisitos básicos? “Toda la gente que conozco, y con la que me llevo bárbaro en el campo, todos tenemos TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Es que uno no se puede olvidar de nada, nada puede quedar librado al azar”, sonríe.

Hipercuidadosos y minuciosos. La experiencia nos recuerda lo mal que uno la pasa cuando no se llevaron herramientas de repuesto, el abrigo necesario o un analgésico extra. “Estoy tan acostumbrada a ir a lugares donde no hay nada, que en el equipaje meto todo. Si se puede comprar en algún pueblito a dos horas del campamento bien, pero nunca cuento con eso porque es demasiado riesgoso. En Namibia estamos en un desierto, no hay nada. Es una reserva natural de rinocerontes, que normalmente no se ven porque a los animales no les gusta mostrarse. A veces, vienen a la noche al campamento a chusmear. Es bastante divertido”, grafica y continua: “Ahí, al ser un área protegida, no se puede circular por cualquier lado con el vehículo para no hacer huella que arruina el medio ambiente”.

Las camionetas quedan al costado del campamento, que será su hogar por dos o tres semanas. “Es tan engorroso en trámites y permisos, que no se puede ir por cinco días a Namibia”, señala. Siempre va en invierno, porque el verano es un infierno. “Te levantás ni bien amanece alrededor de las 6.30, desayunás. Cuando el sol está a la vista, ya salís. A las 5 de la tarde, volvés para aprovechar la luz. Comés alrededor del fuego, es un poco tu leitmotiv, tu luz y motivo de reunión. A las 9 de la noche –describe–, me voy a dormir, quedo fundida. Armo mi hogar donde me toque. Si es carpa, ese es mi nido. Ahí están mis cosas, mi ropa; y mi almohada de plumas, que la llevo a todos lados, ya tiene más millas que una azafata”.

Si el cansancio no la vence pronto, lee con una linterna en el lugar del planeta que jamás pensó estar, porque ella imaginaba investigar desde un barco en altamar. “Yo quería ser bióloga marina”, recuerda. Pero una materia –Introducción a la Geología– la entusiasmó muchísimo cuando cursó la carrera de Biología en Exactas, y hasta la hizo dudar de su vocación inicial. Al final, la paleontología logró unir sus dos pasiones: biología y geología.

Tras rastros, sin dejar huella

Paradójicamente, ella, que vive buscando rastros de vertebrados que habitaron Gondwana, es estrictísima en no dejar señales de sus propias pisadas. “No queda ni un papel, ni la más pequeña muestra de que estuvimos allí”, destaca. Cuando levanta el campamento, la frase es literal, y le molesta cuando encuentra residuos del trabajo de colegas por campañas realizadas hace años. Ella vive, siente y toca el planeta a diario en busca de sus secretos, y detesta dañarlo.

Se siente tan integrada a la montaña, a la selva o al desierto como a su equipo de trabajo. “Vamos a lugares complicados en los que necesitás de todos, y todos de vos”. Por ejemplo, no mirar donde se camina puede llevar a una lesión que incide no solo en el afectado, sino en el grupo que debe turnarse para cuidarlo y cubrir su ausencia en el trabajo. “Un profesor geólogo petrolero me enseñó que en el campo hay que ser muy cuidadoso. Se debe tener un ojo en los colegas, ver dónde están ellos y vos. Definir un plan: ‘En tres horas nos encontramos en este árbol o en esta roca’. Las decisiones se toman en conjunto, las personas no andan como perdidas, primero, porque es peligroso y, segundo, porque es un gasto de energía”, enfatiza.

No solo colecta restos de vertebrados, su especialidad, sino que levanta todo lo que cree que puede servirle a sus colegas. “Soy una juntadora sin fin”, ríe. “Plantas, troncos”, enumera en una larga lista. “Me gusta tener una idea más acabada de cómo habría sido ese ecosistema –explica–. Soy profesora de Paleontología de Vertebrados y de Paleoecología. Me gusta imaginarme cómo habría sido el ambiente en ese entonces. Quiénes eran, cómo vivían, qué plantas podría haber, con quiénes compartían. A veces los fósiles permiten eso y otras no se tiene la más pálida idea de qué más había”.

El vínculo con los otros es como el de una cooperativa, según define. “Al final del día todo el mundo está cansado de haber tenido que caminar hasta diez kilómetros, escalar, buscar fósiles o lo que sea”, reconoce. Y como todos están igual de agotados, todos ayudan a conseguir leña o lavar los platos.

A ella le encanta cocinar. Es más, sus colegas intentan convencerla para que escriba un libro con relatos y recetas. “Es mi relax. Hago comida argentina, por supuesto, pero también platos chinos o indios al wok, guisos sudafricanos o españoles. Como se cuenta con poca agua y sin heladera, hay que aguzar el ingenio. No puedo usar cuatro ollas porque luego hay que lavarlas e implica un gasto de agua. A lo sumo dos”, dice.

Disfrutar y pensar

Desde los años noventa, en que hizo su trabajo de posdoctorado en Australia, con campo en el norte de ese país y hasta en la isla de Tasmania, no ha vuelto por ese rincón del mundo, pero lleva algo de allí adonde va. “En Australia aprendí algo que adoro: es que al campo se va a trabajar y a pensar. Entonces, debes tratar de pasarlo lo mejor posible. Esto significa comer bien, en la medida de lo posible; si estás cansado, descansar. No se trata de hacer una carrera para probar quién es el más fuerte, quién camina más, quién sube primero. No hay Rambos. No hay competencia de ese estilo”, afirma.

Hacer ciencia en paz es para ella un valor supremo. “Tengo colegas que trabajan en Níger o en el norte de África y deben llevar guardias armados para hacer sus investigaciones debido a los conflictos civiles que existen en esos países. Yo dije: ‘Ni loca’. Hay un montón de lugares en el mundo donde puedo trabajar perfectamente. Me encanta estar sola y tranquila. Hacer ciencia y no pensar que tengo un custodia al lado mío”.

Ante ese panorama, cualquier otro riesgo es preferible. “No tengo problema con los animales salvajes. No tengo miedo, solo hay que ser cuidadoso”, dice quien ha visto pumas, entre otros, en la precordillera de los Andes en la Argentina. “Mi límite son las personas violentas, que son –estima– mucho más peligrosas”. En el nordeste de Brasil (Piaui y Maranhao), en plena selva, “los bichos, el calor y la humedad son mortales. Todos vuelan y pican, se debe estar llena de repelente y cubierta de ropa, porque hay malaria, dengue y fiebre amarilla. Es tremendo”, expresa, sin olvidar cuando sufrió una severa reacción alérgica por picadura de jejenes, por la que se convirtió en un monstruo por la inflamación y debió quedar postrada por tres días en la carpa.

¿Alguna vez se planteó “qué hago acá”? “No, jamás –contesta–. Si no se tiene pasión por esto, no se puede hacer. Es mucho el esfuerzo físico y mental de trabajo”.

Claro que la selva le depara plantas impactantes y animales increíbles, pero “a veces uno levanta una piedra y halla un gran alacrán o una tarántula. Y… les saco una foto, son maravillosos”, resalta.

Impacto profundo

Desde hace quince años va a Sudáfrica, y en su interior se halla el Reino de Lesotho, donde hace una década también lleva adelante trabajos financiados por National Geographic: “Sudáfrica es como acá (Argentina); pero Lesotho es bastante diferente, es la típica comunidad africana pobre, con baños comunitarios sin puerta, mucha gente todo el tiempo yendo de acá para allá y cursos de agua adonde tiran de todo, son basurales”, manifiesta con inquietud. “Por el SIDA, se perdió toda una generación. Hay chicos de 10 a 12 años, criados por sus abuelos porque sus padres murieron por el virus del HIV. Da mucha lástima, porque todos esos problemas son arreglables”, lamenta por enésima vez.

Allí, tiempo atrás, ella formó una especie de jardín de infantes exploratorio. “Se acercan un montón de chicos, porque somos bichos raros. Les llama la atención verme levantar perfiles, trayendo fósiles, trabajando en el campo, porque la mujer allá se queda en la casa y cuida a los niños. Yo era la única en Lesotho que estaba a la par de los hombres. Los chicos siempre dan vuelta a mi alrededor, mientras hago excavaciones. Todos tienen menos de seis años, porque el resto va al colegio. Los niños no les hablan a los hombres, pues se supone que están trabajando y no se los debe molestar, pero sí pueden hacerlo con las mujeres. Así que no paran de hacerme preguntas, ni de querer tocar los lápices, la brújula, los anotadores”, grafica. Hoy, tras diez años de visita, ya tiene numerosos amigos, y quizás alguno de esos pequeños siga sus pasos.

El viaje de ella por encontrar rastros de este continente perdido no cesa, ni tampoco su paseo por el tiempo. Es consciente de ser una permanente pasajera. “Somos súper-pasajeros, y más cuando se trabaja con cosas que tienen 250 millones de años de antigüedad, como me pasa a mí. Entonces, ochenta años de vida es un soplido, no es nada. Cuando se trabaja en paleontología y se ve fauna y flora, o la vida a través del tiempo, se observa que la naturaleza siempre sobrevive, siempre va a seguir. La naturaleza evoluciona. Si los hombres estamos dentro de ese plan, sobreviviremos; y si no, no. Pero si nos vamos a extinguir, hagámoslo solos, no nos llevemos inocentes con nosotros”, dice ella, incansable cuidadora del planeta.

Ella es Claudia Marsicano.