Nacional y prehistórico

Un reciente trabajo paleontológico sobre huellas fósiles en dos yacimientos de las provincias de La Rioja y Mendoza permitió identificar una nueva especie de huellas pertenecientes a ungulados extintos de América del Sur. Además, el estudio demostró el comportamiento social de estos animales permitiendo conocer particularidades de la era Cenozoica en tiempos en que nuestro continente permanecía aislado del resto del mundo.

Caminaban bordeando un río seco, a través de un terreno privado que encierra vastas porciones de plena naturaleza en Mendoza. Se dirigían hacia un sitio estudiado desde hace años. La zona es un tesoro paleontológico, reservorio de testimonios fósiles que iluminan los rastros de una vida lejana. De repente, las vio. Intactas, al costado del camino, un montón de huellas de proterotéridos, un grupo de ungulados con extremidades similares a las de los caballos actuales, completamente extinto, que habitó América del Sur hasta hace dos millones de años.

“Nadie las había visto. Es muy loco porque vas caminando por el paisaje y las huellas están ahí, sobre el río, son más o menos cuatro metros de largo, y si mirás hacia la izquierda, encontrás una enorme rastrillada de casi treinta pasos de un perezoso gigante, es impresionante”, comenta entusiasmada Rocío Vera, primera autora del trabajo publicado en Scientific Reports, una revista del grupo Nature.

Ese fue el principio de una historia que derivó en el descubrimiento de una nueva icnoespecie, Okana andina, un tipo de huellas nunca antes visto con las que se pudo confirmar que este tipo de ungulados de Sudamérica vivían en grupos. “Okana significa ‘familia’ en la antigua lengua de los diaguitas. Buscamos un nombre autóctono, que haga homenaje a las comunidades nativas de allá. Hace alusión al comportamiento del animal, que es estar en manada”, explica Vera.

El equipo descubrió una nueva icnoespecie, Okana andina, un tipo de huellas nunca antes visto con las que se pudo confirmar que este tipo de ungulados de Sudamérica vivían en grupos.

Según la científica, el resultado de una huella fósil siempre va a depender, en primer lugar, de la morfología de las manos y pies del animal, luego, de las condiciones del sustrato, de la tierra, de la cantidad de humedad y, después, de los procesos naturales de preservación. Por eso, más allá de identificarlas con alguna especie ya registrada, el resultado final puede tener variaciones. “Le asignamos a cada tipo de huella un nombre que equivale a una especie determinada de forma conservativa, sin embargo, muchas veces aparecen nuevas huellas que no encajan en especies registradas y tenemos que designar una nueva, es el caso de Okana”, resume Vera.

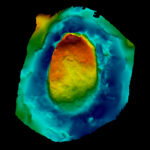

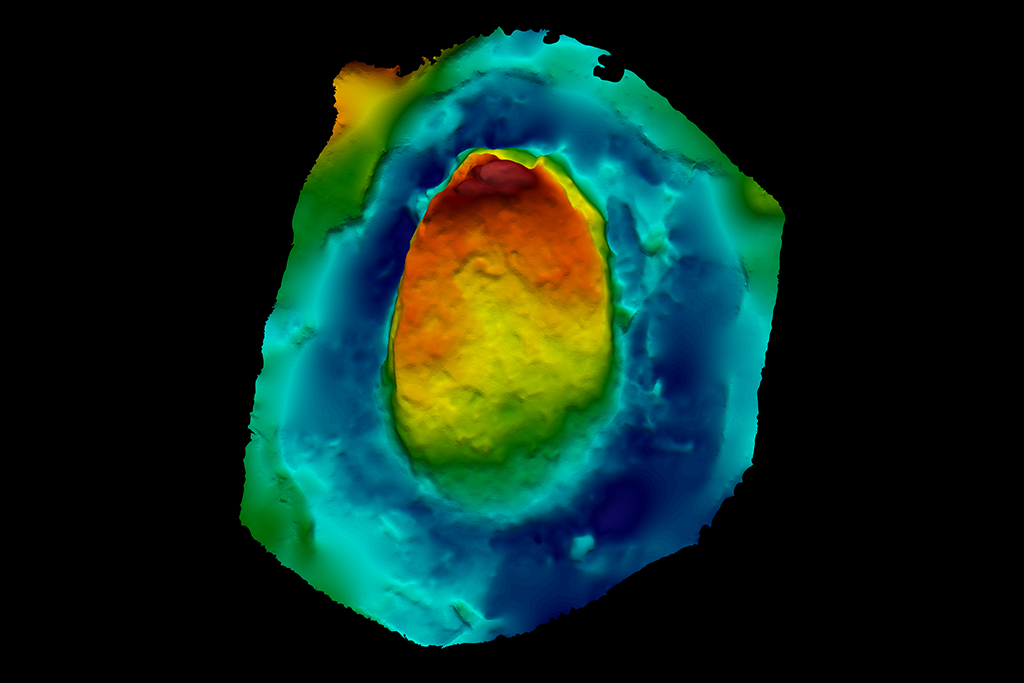

El trabajo se realizó en dos yacimientos del Mioceno tardío, Toro Negro, en La Rioja, y Huayquerías, en Mendoza. Vera, que es becaria doctoral en el Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN, UBA-CONICET) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica cómo encaró su hallazgo: “Empecé a ver que había algún tipo de patrón, porque en los dos sitios las huellas aparecen en acumulaciones. En uno hay casi trescientas y en el otro, alrededor de doscientas. Están todas juntas y a simple vista parecen caóticas. Buscando un método para analizar las superficies encuentro que se puede medir la relación con el norte y entender la dirección del movimiento”.

La experta detalla que se le traza un vector a las huellas distinguiendo la parte posterior de la anterior para calcular, luego, la dirección en base al norte. Es un trabajo arduo que implica repetir el proceso con cada una. El resultado indicó que tienen una dirección de movimiento coordinado. “Eso es muy interesante, porque cuando vemos el registro fósil, estamos habituados a los huesos, que mayoritariamente brindan indicios de su biología pero no directamente de los comportamientos propios del animal. En cambio, las huellas nos dan una pista de lo que hacían. Son como una foto instantánea del animal moviéndose”, ilustra la científica al afirmar que es el primer registro fehaciente y fuerte de comportamiento en grupos de estos animales.

Cuestión de métodos

“En el 2022 tuvimos la suerte de tener varios viajes de campo”, recuerda Vera. Gracias a un financiamiento desde Alemania, junto a Verónica Krapovickas, su directora, pudieron ir a Vinchina, dentro de la Formación Toro Negro, en La Rioja, donde tomaron fotografías y moldes de silicona que luego trabajaron con un scanner manual 3D. “De casualidad, fui un mes después a Huayquerías, en Mendoza, –relata la científica– y me encontré con el mismo tipo de fósiles que ya venía viendo en los trabajos de mi directora desde 2008. Ahí surge la idea de que había algo que las conectaba más allá de su distancia”.

América del Sur estaba separada del resto de lo que hoy es el gran continente americano. Fue recién hace diez millones de años que se unió a través del Istmo de Panamá.

En esa ocasión fue invitada por Francisco Prevosti y Analía Forasiepi, investigadores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA, UNCuyo-CONICET), para estudiar otros registros fósiles. “Habían encontrado unas huellas tridáctilas, que derivaron en un trabajo ya publicado. Fue en el camino hacia esas huellas que encontramos todo el resto que al final resultó más interesante”, recuerda Vera. Y agrega: “Al estar tan expuestas, el trabajo de campo fue relativamente fácil, cepillamos el polvo y fotografiamos todo el área, luego hicimos el modelo 3D en base a las fotos. Eso permite apreciar detalles que en el campo no se ven”.

Para afirmar que estos proterotéridos tenían un comportamiento grupal, además de calcular la dirección de las huellas, usaron un método no tradicional. “La línea más aceptada para comprobar que los animales se movían en grupo indica que las secuencias de pisadas sean paralelas, reflejen una misma velocidad y dirección, estén dentro de la misma superficie y tengan tamaños similares, aunque también puede haber huellas más pequeñas que dan cuenta de la presencia de individuos jóvenes”, explica Vera. Y continúa: “Al enviar el trabajo, se nos cuestionó que esto no estaba. En nuestro caso es caótico, las huellas aparecen todas dispersas y superpuestas. Lo que nos salvaba es que están en la misma superficie”.

La autora comenta que, en Toro Negro, no sólo aparecían todas juntas, sino que también estaban atravesadas por otros animales. “Se aprecian huellas de un perezoso gigante por encima y de aves por abajo, entre otras pisadas. Eso indica que son secuencias de movimientos de diferentes tiempos, algo que, junto al trazado de la dirección, nos permite sostener que estas huellas de ungulados pertenecen a un mismo evento. Así, el trabajo propone que no solo la evidencia de rastrilladas paralelas es la que funciona para verificar el comportamiento social”, afirma.

Sin embargo, aclara que no es la primera vez que se utiliza: “Hay muchos registros de acumulaciones de huellas en dinosaurios que indican esto. En mamíferos en Sudamérica es la primera vez. Específicamente, es el primer registro para este grupo de ungulados nativos de nuestro continente”.

Los proterotéridos de este trabajo eran animales pequeños, como una mezcla de mara con ciervo, pero con patas parecidas a las de los caballos actuales.

¿Caballos prehistóricos?

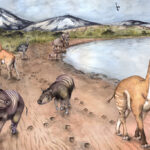

Hace 65 millones de años, a principios del Cenozoico, los dinosaurios acababan de extinguirse y comenzaba el reinado de los mamíferos. América del Sur, además, estaba separada del resto de lo que hoy es el gran continente americano. Fue recién hace diez millones de años que se unió a través del Istmo de Panamá. “Los yacimientos con los que trabajamos están relacionados con ese momento geológico dentro del Mioceno. Estamos estudiando el momento previo a esa unión. Como América del Sur estaba aislada, desarrolló una fauna exclusiva. Al igual que la Australia de hoy, en donde hay koalas y canguros que no están en otro lugar, lo mismo sucedía en nuestro continente con estos ungulados, se originaron exclusivamente acá”, explica Vera.

“Dentro de ellos están los proterotéridos de este trabajo: animales pequeños, como una mezcla de mara con ciervo, pero con patas parecidas a las de los caballos actuales”, continúa la científica. Y suma: “Son los segundos animales monodáctilos del mundo, los primeros son los équidos, como los caballos y las cebras. Presumimos que tenían miembros similares, con un solo dígito elongado y una cobertura queratinosa que conforma el casco. Sin embargo, no están relacionados con los caballos porque estaban aislados, es una casualidad. Es lo que llamamos convergencia evolutiva”.

“Son animales muy conocidos en la Patagonia, ahí hay muchos restos y varias especies”, agrega Vera al explicar que eran más diversos en una etapa anterior al del registro estudiado. “Para determinar que fueron ellos quienes produjeron las huellas comparamos con los huesos de las patas y contrastamos con el registro fósil local. Otra línea que usamos son las estimaciones de masa corporal en base a huellas”, precisa. La científica también resalta el papel de Cristo Romano Muñoz, coautor del paper, quien colaboró determinando la geología exacta del lugar. “Realizó un perfil minucioso estratigráfico para ubicar las huellas en tiempo y espacio”, afirma.

Vera planea culminar su tesis doctoral y seguir investigando en otras huellas fósiles: “Son también muy interesantes porque tienen que ver con el momento de conexión entre los continentes. Encontramos evidencias de los primeros animales que vivían en Norteamérica y vinieron para Sudamérica”, adelanta, aclarando que es una investigación a futuro. También continuará con los ungulados: “En octubre tenemos una campaña en La Rioja, en donde esperamos encontrar más y hacer un relevamiento de densidad de la icnofauna a lo largo de la quebrada, siempre hay sorpresas”, anticipa.

Si bien la falta de fondos hacia el sector científico impide desarrollar estos trabajos con normalidad, Vera resalta que vienen apelando a diferentes mecanismos de financiamiento externo: “Un ejemplo es esta publicación, que fue posible con un financiamiento de la revista. Es importante decir que no es gratis publicar en este tipo de revistas y que no hubiese sido posible sin esta posibilidad”.