Corazón de fuego

“A mi madre no le va gustar leer esta nota”, dice con humor María Clara Lamberti, vulcanóloga de Exactas UBA, cuando relata sus vivencias de campaña, sus escaladas a la cima de esos gigantes para intentar comprender qué está pasando ahí abajo. Para ella los volcanes son la puerta de entrada al interior de la Tierra y confiesa, para espanto de muchos, que su sueño es vivir un gran terremoto.

Cada vez hay más, pero igual son pocas las mujeres vulcanólogas en la Argentina. María Clara Lamberti es una de ellas, y desde hace una década no para de hurgar cráteres, capturar y analizar muestras de gases para descifrar los enigmas que fluyen desde el interior del planeta. Ella logró su sueño de vivir en un volcán. Es más, le dio la bienvenida a este 2023, desde la cima de Decepción, en la Antártida.

“Por primera vez, experimenté un año nuevo con luz de sol a las 12 de la noche porque a los 60 grados latitud sur en verano los días son eternos, apenas hay unas horas de penumbra. Fue una fiesta muy especial, increíble”, dice aún con alegría.

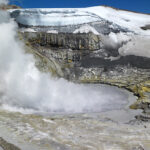

Increíble también fue cómo surgió este amor por su profesión. “Una de mis primeras campañas –recuerda– fue al Copahue, en Neuquén, en noviembre de 2012. Estaba a punto de hacer erupción, un mes después. Fue un paisaje que nunca había visto. Muy dinámico. Salía una columna de vapor enorme. Creo que esa imagen fue determinante para que hoy siga trabajando con volcanes. Me cautivó completamente”.

Lamberti pasa parte del año, buscando muestras a más de 100 grados de temperatura a miles de metros de altura, durmiendo en carpa o en bases antárticas.

Ese coloso de casi tres mil metros le provocó una mezcla de emociones que sellaron su destino. “Un poco de estremecimiento. Algo que escucho decir a mucha gente sobre la sensación tan linda de darse cuenta que uno es muy chiquito, y que el planeta rige nuestra vida. Al mismo tiempo, sentí una curiosidad enorme por acercarme más, por ver qué hay ahí. Un asombro sin precedentes en mi vida”, dice esta integrante del Grupo de Estudio y Seguimiento de Volcanes Activos (GESVA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Desde ese primer impacto, esta doctora en Geología de la UBA pasa parte del año, buscando muestras a más de 100 grados de temperatura a miles de metros de altura, durmiendo en carpa o en bases antárticas, en campañas de una semana o tres meses de duración. A veces, el destino es en la Argentina, o en otros países de Sudamérica o en Europa; y a veces, las experiencias son similares, como le ocurrió en las cimas del Stromboli en Italia, y del Copahue, en nuestro país. En ambos sitios sintió un ruido similar a “un golpe seco, –narra–como un mini sismo cerca de la superficie que es muy estremecedor”.

– ¿En esas ocasiones dan ganas de salir corriendo?

– No me pasó eso.

– ¿Es como que se desea ser testigo de esos movimientos?

– Sí, es casi como que lo deseas. A mi madre no le va a gustar esta nota. (ríe con ganas)

Elección natural

Siempre supo que lo suyo eran las ciencias naturales. Nada que ver con lo que su madre y padre hacían, pero ellos “me compraban la revista National Geographic, y me llevaron a conocer montañas, sierras y costas por todo el país. Alimentaron el bichito”, recuerda. Fueron en cierto modo sus guías hasta que ingresó a la UBA, luego al GESVA, y no se detuvo más.

“Por suerte, –dice– desde 2012 hasta hoy nunca dejé de salir de campaña”. En 2014, integrantes del grupo argentino GESVA en conjunto con colegas del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, de Chile, realizaron una expedición para alcanzar el Callaqui en la Patagonia trasandina. “Es tan alto como el Copahue, pero muy empinado. La cima caliente está rodeada de un glaciar”, compara.

Ella y otras seis personas de ambos países cargaron hasta el límite de su capacidad carpas, bolsas de dormir, ollas, comida, agua, “el infaltable mate con alfajores”, crampones, piolets o piqueta “para frenar la caída en el hielo”, bastones y, además, el equipamiento para tomar muestras de gases volcánicos: ampollas, tubos de titanio, líneas de vidrio, termómetros, y mucho más. “Queríamos saber qué tenían para decirnos esas fumarolas”, detalla.

En un curso acelerado de escalada, atravesaron el hielo que rodea al cráter para divisar una gran isla ardiente y humeante. Frío y fuego a centímetros de distancia. Contrastes que forman paisajes “espectaculares. Parecen de otro planeta. Los volcanes son para mí como la puerta de entrada al interior de la Tierra”, describe.

Estaban en el pórtico, y la bienvenida era hostil. “Los gases eran tremendamente ácidos. No permitían respirar sin máscara ni ver sin antiparras. Las fumarolas se emitían a temperaturas de entre 120 y 180 grados. Los suelos se encontraban a temperaturas de entre 27 y 78 grados, y probablemente a más”, menciona en su bitácora de campaña.

Eran fumarolas calientes, ácidas y agresivas que, a cambio de unas muestras en ampollas de vidrio, se cobraron algunos pantalones y camperas.

Habían alcanzado la cima, y era el momento de capturar parte de “aquellas fumarolas calientes, ácidas y agresivas que, a cambio de unas muestras en ampollas de vidrio, se cobraron algunos pantalones y camperas, generando costras de azufre, agujeros en las telas, e impregnando a la ropa de un olor a huevo podrido que, como cualquier volcanóloga o vulcanólogo sabe, no se irá jamás”, asegura en su bitácora.

Si la medicina busca obtener datos de una persona a través de un análisis de sangre, “lo mismo hacemos con los volcanes –compara–, vemos la composición química de las fumarolas o aguas termales, y nos da información de su interior”.

Laberinto subterráneo

Esa obsesión que la lleva a Copahue, Callaqui, Peteroa, Pichincha, Vulcano, Stromboli, Decepción, entre otros, es siempre con el mismo fin: intentar descifrar qué está ocurriendo ahí abajo, debajo de nuestros pies. “Me gustaría entender cómo es el camino de los gases desde su origen en la cámara magmática, hasta que alcanza la superficie. ¿Qué recorrido hacen? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Qué energía liberan?”, enumera. Estas son solo algunas de sus mil y una preguntas, que ella se hace sobre ese laberinto terráqueo, al que busca conocer tras días, meses, años de medir, medir y medir.

Tomar nota, una y otra vez, donde sea y como sea, con la misma sistematicidad científica, para alcanzar el gran objetivo: predecir la erupción. Y en plena cordillera principal de Mendoza, el Peteroa arrojó resultados que se orientan en esa dirección. El sonido del viento altera un ambiente silencioso de fumarolas tranquilas. “Pero, –evoca– en 2018 y 2019, estuvo en erupción y le vimos una bella pluma de ceniza”.

Como siempre, ella y su equipo midieron, midieron, midieron, antes y después de estos sucesos. “Cuando el volcán está tranquilo, vamos leyendo los mismos datos de la fumarola por años y años. Pero, si en cambio hace erupción vemos variaciones”, precisa. Este puntilloso seguimiento les permitió observar qué ocurría en la previa y el día después, para comparar resultados. “Estamos trabajando en una investigación donde tenemos varias líneas químicas que nos marcan ciertos compuestos que serían precursores o que podrían dar algún indicio de que se viene una erupción”, anticipa sobre un trabajo próximo a publicar.

Por tierra, aire y mar

Por suerte, salvo el Copahue que tiene una población cercana, la mayor parte de los volcanes activos en la Argentina están alejados de las ciudades y ubicados en medio de la nada. Se debe llegar hasta ellos un poco en camioneta, caballo, a pie, o por avión, helicóptero y barco. ¡Y, a veces todo junto!

Estén donde estén, Clara lleva adelante un ritual antes de acceder a su territorio. “Siempre que subo a un volcán, le pido permiso”, relata. Cuantos más detalles descubre, más los admira, y respeta. Suele suceder que al principio todos parecen similares pero, a medida que la mirada se agudiza, las diferencias aparecen con mayor nitidez.

En un curso acelerado de escalada, atravesaron el hielo que rodea al cráter para divisar una gran isla ardiente y humeante. Frío y fuego a centímetros de distancia.

“Los voy conociendo no solo porque voy varias veces a cada uno, sino por el estudio de su química que, de alguna manera, es el único vínculo que uno puede tener con la naturaleza. Además de estar ahí a través de la ciencia, a veces –expresa– tengo esa sensación rara de que los voy conociendo más como si fueran personas. Me acuerdo de su historia, de cómo fueron sus erupciones, de sus manifestaciones más notorias”.

Paraíso en el infierno

La humanidad es una especie curiosa. No faltarían quienes consideraran a la Isla Decepción –la punta de un volcán inquieto que sobresale unos 500 metros del mar–, un verdadero infierno. La historia la condena. En el siglo pasado dos de tres erupciones barrieron las bases científicas chilena y británica allí instaladas, y dejaron en pie a la argentina y a la española. La isla debió ser evacuada.

“Es muy lindo Decepción. Es como estar desde casa trabajando en un volcán. Viví dos campañas de verano (años 2021/2022 y 2022/2023) en nuestra base argentina, que siempre cuenta con algún invitado internacional. Encima, tenemos la suerte de que las fumarolas volcánicas más activas, las que tienen el olor a huevo podrido, están a 40 minutos caminando desde la base”, relata con emoción.

Ella y el grupo en la campaña 21/22 retomaron la actividad científica en esa base argentina, tras varios años de permanecer cerrada. “El paisaje –describe– es muy distinto al resto de la Antártida porque es mucho más negro. Dado que la isla completa es el volcán, hay glaciares sucios de ceniza por erupciones pasadas”.

En ese regreso científico a Decepción, el equipo quería ir a Monte Pond, la cima más alta del volcán, para saber si las fotos aéreas tomadas en 1970, coincidían con una tierra de fumarolas, esas “mensajeras de las profundidades”. ¿Existía ese territorio, o era un error de interpretación de la imagen?

¿Es real?

Para probar o no su existencia, hacia allí partieron en barco desde la base argentina Decepción. Navegaron el mar interno de la isla que es el mismísimo cráter, desembarcaron en Caleta Péndulo y, con el apoyo de montañistas del Ejército Argentino, empezaron la escalada. “Cuando se asciende sólo algunos cientos de metros en Antártida, el panorama puede cambiar rápidamente, se tapa de nubes y se enfría”, relata en su bitácora. Una neblina blanca y cerrada los llevaba a caminar a ciegas. Una pared de hielo de 8 metros de altura los obligó a “torcer su ruta… Todo era incierto… Y hasta este momento no había fumarola alguna…”, dice.

Cuando ya comenzaban a resignarse de encontrar por primera vez un campo fumarólico en un volcán antártico, “de repente, –señala– la visibilidad empezó a aumentar, el aire se limpió, aparecieron unos vapores que brotaban desde un suelo cubierto por un musgo que crecía por la humedad local y el calor. La ilusión reapareció”.

Unos pasos más y, finalmente, comprendieron: “Estábamos parados sobre el mismísimo campo fumarólico ¡Eureka! Suelos calientes bajo los pies, fumarolas con vapor y gases”, marca, y luego todo fue festejo de alegría.

Era real y había que tomar muestras, pero eso sería en otra jornada cuando las condiciones de tiempo lo permitieran. Así lo organizaron, pero el pronóstico puede fallar. Y el viento arreció, el frío dolía. “A mis compañeros se les congeló la barba. Yo llevaba un anotador con birome que se llenó de hielo, debí cambiarlo por un lápiz”, memora. Igual, hicieron su trabajo. La misión fue cumplida.

El mal clima es constante en esa isla del archipiélago Shetlands del Sur. “Uno nunca espera que haya sol en la isla Decepción, porque eso no suele pasar, pero por lo menos que el viento nos deje trabajar”, se queja. Un traje antiexposición, que va por encima de toda la ropa, que flota y protege del frío, es uno de los aliados cuando debe tomar muestras en ambientes acuáticos. “En la playa suele haber gases, y mar adentro, uno ve burbujas. Así que entramos hasta el agua a la cintura con esos equipos a tomar muestras”, relata.

“En la playa suele haber gases, y mar adentro, uno ve burbujas. Así que entramos hasta el agua a la cintura con esos equipos a tomar muestras”.

Cuando ya es por demás de endemoniado el tiempo, no queda otra que quedarse a trabajar con la computadora en la base argentina, que ya cumplió 75 años desde su fundación, junto con una veintena de pares científicos o militares. “Las mujeres seguimos siendo una minoría en la Antártida”, subraya.

¿Qué hago, aquí?

Frío que nunca antes había sentido, ráfagas que despeinan el más empecinado optimismo de exploración, meses lejos de su hogar y de su pareja, perder el rumbo en medio del viento blanco, toparse con una barrera de hielo, casi caer de un acantilado, fueron algunos de sus escollos cotidianos. Pero, nada eso, nunca la llevó plantearse: ¿Qué hago aquí? “Tal vez, la única vez que pensé: ¿Quién me mandó a hacer esto? fue antes de llegar a la Antártida por la cantidad de trámites previos, y los muchísimos tests de salud de todo tipo. Pero, una vez que estuve en la Antártida, nunca me arrepentí”.

Si la ida tiene una serie de vueltas, el regreso también. Embalar con sumo cuidado las muestras de vidrio que iniciarán un pasamano de miles de kilómetros: de la bodega de un barco, a un avión, de allí a un depósito y… al final, sanas y salvas al laboratorio de Exactas en la Ciudad Universitaria para su análisis.

“Cuando la carga está lista, solo resta esperar a que nos pasen a buscar por la base. A veces los días se suceden, y dicen: “Es mañana”, “Es mañana”. Ahí es donde siempre decimos que se pone a prueba esto del examen psicológico porque da mucha ansiedad estar con un pie acá y otro allá”, grafica.

Llegar a embarcarse de regreso tampoco es garantía de estar camino directo a casa. “La primera campaña nos sacaron de la isla bastante rápido. Después, tuvimos una semana dando vueltas y terminamos en otra base haciendo tiempo. Encima, estábamos encerrados en un container por el tema del covid. Dado que el lugar en donde nos dejaron era una base permanente no querían que nos mezcláramos con la gente que iba a pasar el invierno. Uno se siente una pasajera eterna”, narra.

Más tarde, llegaría el Hércules que desde la base chilena Frey la llevaría a Río Gallegos, y de allí a Buenos Aires. “Mi primera vuelta fue rarísima. Un poco de tristeza, no por volver, porque soy muy feliz acá, sino porque quería aferrarme a la relajación que viví en Decepción, de no usar plata, de trabajar y de no estar pendiente de mucho más porque el Estado cubre todo. Quería no perder nunca esa sensación, pero fue imposible”, confiesa.

Alma de volcán

Clara es feliz entre volcanes. Si bien este verano no será de la partida hacia la Antártida, la esperan los Andes. Y su obsesión por saber qué está pasando en el interior de la Tierra, esos encuentros de placas que descargan fuerzas, y en esa pugna se producen sismos, erupciones o falsas alarmas.

“Cuando vemos que aumenta la sismicidad del volcán –indica–, que se incrementan las fumarolas, y se hacen más calientes, más ácidas, el volcán se infla y todo eso apunta a que puede haber una erupción, pero no podemos nunca saber con certeza antes de que ocurra. Muchas veces se dan estos períodos de calentamiento, de inflación de los volcanes y después se apaga y no pasa nada”.

Claro que nada la desanima a seguir con su pasión que descubrió en el Copahue y hoy sigue encendida. La chispa de ese fuego sagrado no se apaga, mientras no pierde las esperanzas de sentir un terremoto de magnitud. “Nunca me ha pasado, aún. Quiero pensar que me faltan muchos años en esto y tendré la chance de vivirlo”, concluye.