El largo camino de la vida inteligente

Con el reciente estreno de la película Prometheus, del director Ridley Scott, volvió el debate sobre la existencia de vida extraterrestre. Los especialistas explican las dificultades de que se genere una civilización tecnológica pero también aseguran que la Tierra no tiene por qué ser una excepción.

http://www.prometheus-movie.com/

Hace unos 4.500 millones de años, cuando nuestro sistema solar era una enorme nebulosa de gases y polvo, la presencia central de la enorme masa caliente del Sol condicionaba la composición de los planetas que comenzaban a formarse. En las zonas más alejadas de nuestra estrella, las bajas temperaturas y la menor influencia gravitacional del astro rey daban lugar a mundos fríos y gaseosos. Mientras tanto, en las áreas más próximas al centro, el calor y la fuerza de gravedad solar aglutinaban a los materiales más pesados de la nebulosa para dar origen a estructuras conformadas por un núcleo metálico rodeado de una capa de silicatos: los denominados “planetas rocosos”, cuerpos celestes con alguna posibilidad de tener una superficie sólida, un lugar donde pudiera “apoyarse” la vida.

En el azaroso reparto del espacio, solo cuatro de los nueve planetas del Sistema Solar quedaron lo suficientemente cerca del Sol como para tener una estructura rocosa. La Tierra es uno de ellos.

¿Y si la Luna no existiera?

Hubo un período de unos 100 millones de años en que no hubo Luna en el cielo. Fue cuando nuestro planeta era todavía un mundo abrasador y vaporoso de volcanes que expulsaban roca fundida. Entonces, ocurrió un evento catastrófico que estuvo a punto de destruirlo todo: un bólido enorme, del tamaño de Marte, impactó e hizo añicos la tenue corteza terrestre, “salpicando” material de las capas más externas de la Tierra hacia el espacio interplanetario. La masa desprendida por la colisión quedó orbitando alrededor, formando un anillo de escombros que rápidamente se fusionó para dar origen a nuestro satélite.

Paradójicamente, aquel accidente que podría haber impedido nuestra historia fue decisivo para que la vida fuera posible en este planeta. Porque la Luna ha tenido –y tiene– efectos críticos sobre el lugar que hoy habitamos. “Una característica muy particular de la Tierra es que tiene un satélite desproporcionadamente grande”, explica el astrónomo Mario Melita, investigador del Conicet en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE). Esta peculiaridad hace que la acción gravitatoria de la Luna sobre nuestro planeta sea muy significativa, y ello tiene sus consecuencias.

Gracias a la fuerza de gravedad de su satélite, nuestro planeta mantiene –con ínfimas variaciones– un ángulo de aproximadamente 23º de inclinación. “Si la Luna no existiera, o fuera mucho más pequeña, la inclinación del eje de rotación de la Tierra sería caótica, con muy grandes variaciones”, escribe el prestigioso astrofísico francés Jacques Laskar en un estudio publicado en 1993 en la revista científica Nature, en el que reivindica para la Luna el papel de “regulador climático de la Tierra”. Según el trabajo del experto europeo, en esas hipotéticas condiciones, nuestro planeta podría haber variado su ángulo de inclinación entre 0º y 85º, es decir que habría oscilado entre estar “parado” y –prácticamente– “acostado” (con uno de sus polos mirando al Sol) a lo largo de su historia. Ello habría ocasionado cambios drásticos en el clima que habrían dificultado –si no impedido– la aparición o evolución de formas complejas de vida en este lugar del universo.

Pero que en el reparto de materia “nos haya tocado” un satélite relativamente grande tuvo –y tiene– otras consecuencias sobre la existencia en la Tierra. Hace poco más de 4.000 millones de años, cuando la Luna estaba mucho más cerca de lo que estará esta noche (se aleja 4 cm por año), nuestro mundo giraba sobre sí mismo cuatro veces más rápido de lo que lo hace hoy (los días duraban alrededor de seis horas). Pero la fuerza de gravedad de la Luna, con su efecto sobre las mareas, ha ido retardando el movimiento de rotación. Como cuanto más velozmente gira un planeta, más rápido soplan sus vientos, si la Luna no existiera, se calcula que soplarían diariamente ráfagas de alrededor de 160 km por hora. En ese contexto, no podrían haber sobrevivido formas de vida altas que no fueran estabilizadas por su propio peso, o por raíces profundas.

Un enorme imán

La tremenda colisión que dio origen a la Luna también fue decisiva en la particular conformación interna que adquirió nuestro mundo: “La Tierra tiene un núcleo desproporcionadamente grande debido a que la parte más densa de ese cuerpo que la embistió quedó incorporada a nuestro planeta”, señala el doctor Augusto Rapalini, profesor del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA.

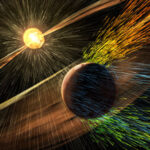

Esta característica del interior terrestre hace que una gran parte de su centro metálico aún no se haya solidificado, y que el movimiento del hierro líquido allí presente genere un fenómeno esencial para el sostenimiento de la vida: el campo magnético. “Su rol es crucial para la existencia de la vida, pues funciona como un escudo que nos protege de las partículas de alta energía que provienen del espacio exterior”, afirma el doctor Sergio Dasso, investigador del Conicet en el IAFE. “Además, el campo magnético es esencial para que los gases de la atmósfera estén ordenados en estratos”, añade. Esta estratificación, por ejemplo, hace que un gas venenoso como el ozono, en lugar de quedarse aquí abajo y acabar con nosotros, forme una capa a 35 km de altura que nos protege de la radiación ultravioleta.

El baile de los continentes

La particular conformación interna de la Tierra ha tenido otras consecuencias no menos importantes a la hora de hacerla habitable. Por un lado, el tamaño significativo de su núcleo, y por lo tanto su mayor masa, es clave para conservar la atmósfera: “La atmósfera se mantiene fundamentalmente por la fuerza gravitatoria”, explica Gabriel Bengochea, investigador del IAFE.

Por otro lado, el gran calor interno que acumuló la Tierra durante su formación –debido, entre otras cosas, al impacto del bólido– es, todavía hoy, el principal motor de su actividad geológica. Podría decirse que nuestro planeta está “vivo”. No solo por el hecho de albergar formas de vida, sino también porque tanto su interior como su superficie están en constante movimiento, ocasionando un fenómeno que ha tenido –y tiene– una importancia extraordinaria para que hoy el mundo esté habitado: la tectónica de placas. “Es otro de los rasgos muy particulares de la Tierra. No se conoce ningún planeta con una tectónica de placas activa”, consigna el doctor Rapalini. “Es un sistema ordenado de liberación del calor del interior terrestre. Si este proceso se diera más rápido, se producirían eventos catastróficos que renovarían periódicamente toda la superficie del planeta; y si fuera más lento, la Tierra perdería calor por conducción, y se enfriaría más rápidamente, como ha ocurrido con Marte y con la Luna”, ilustra.

La tectónica de placas no sólo permite un reciclado “apacible” del calor interno, también cumple otra función crítica: “Si no se diera este fenómeno, aumentaría muchísimo la concentración atmosférica de dióxido de carbono provocando un efecto invernadero que elevaría sustancialmente la temperatura y haría inhabitable el planeta para las formas de vida compleja”, explica la doctora Beatriz Aguirre Urreta, bióloga y profesora del área de Paleontología en el Departamento de Ciencias Geológicas de la FCEyN de la UBA.

Pero la tectónica de placas, el sistema –entre muchos posibles– que “eligió” la Tierra para regularse y que, por simple coincidencia, ofreció a la vida condiciones para desarrollarse de manera compleja, alguna vez pudo haber sido –como aquel gigantesco planetoide que nos chocó en los principios– la responsable del fin de nuestra historia. Porque este fenómeno geológico ha estado moviendo incesantemente los continentes por la superficie terrestre durante miles de millones de años. Y durante un instante de ese extenso zarandeo –hace aproximadamente 250 millones de años– ocurrió un evento de características excepcionales: todos los continentes de la Tierra chocaron simultáneamente entre sí para dar origen a un gran supercontinente, denominado Pangea.

Con la formación de ese megacontinente se redujo el área de plataformas marinas (donde se concentra gran parte de la vida acuática), y se produjo una modificación del ciclo del dióxido de carbono que provocó un importante cambio climático. “Este conjunto de acontecimientos dio como resultado la desaparición de más del 80 por ciento de las formas de vida, desaparecieron especies que habían sido exitosas durante muchos millones de años. Es la extinción más importante de toda la historia del planeta”, señala Aguirre Urreta. “El mundo era prácticamente un desierto. La vida estuvo a punto de acabarse”, subraya.

Líquido vital

El agua es el constituyente principal de todos los organismos vivos. Esto no es por casualidad. Es debido a que no existe otra molécula que presente cualidades fisicoquímicas tan extraordinarias. Entre ellas, su gran capacidad para disolver sustancias, que ha determinado que sea el componente esencial de la sangre animal, de la savia vegetal, y del plasma celular.

Pero, para actuar como disolvente, el agua debe encontrarse en estado líquido; y esto no ocurre en cualquier lado. Así, la búsqueda de vida extraterrestre está orientada hacia lugares del cosmos en los que se supone que existiría agua fluida, y que los astrobiólogos (quienes buscan algo vivo en el universo) denominaron “zonas de habitabilidad” (ZH). Precisamente, las ZH alrededor de una estrella son definidas como el intervalo entre dos límites: uno a partir del cual, por la cercanía al sol, la hidrósfera (el agua líquida del planeta) está destinada a evaporarse, y otro tan alejado de la estrella como para que, a partir de él, el agua se congele. Ese intervalo de habitabilidad es muy estrecho. Por ejemplo, para nuestro sistema solar la ZH va de 0,95 a 1,37 unidades astronómicas (una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol).

Y si ya de por sí es reducida la ZH solamente tomando en cuenta la posibilidad de que exista agua líquida, la franja de habitabilidad se constriñe aún más cuando se pone en juego otra variable: “También se debe tomar en cuenta la cantidad de radiación ultravioleta, porque si un planeta está muy cerca de una estrella, la irradiación excesiva producirá un efecto dañino sobre las moléculas complejas. Por otro lado, si –como se cree– el origen de la vida requirió de la energía de la radiación UV para formar las primeras moléculas, en un astro demasiado alejado de su estrella no se podría generar vida”, explica el doctor Pablo Mauas, investigador del IAFE. “La región que reciba la cantidad adecuada de radiación ultravioleta no tiene por qué coincidir con la zona de habitabilidad clásica”, añade.

Por si los lugares para establecer una morada no fueran suficientemente restringidos, recientemente se ha propuesto el concepto de zona de habitabilidad galáctica (ZHG), que considera qué regiones de las galaxias son aptas para la vida. Así, la ZHG excluye a las partes hostiles del universo, como los núcleos galácticos (hay demasiada radiación y excesiva cantidad de agujeros negros) y las áreas más externas de las galaxias (carecen de los elementos pesados necesarios para la formación de planetas rocosos y, también, de organismos vivos).

En suma, los lugares del espacio en donde confluyan las condiciones de habitabilidad no serían demasiados. Por suerte, la fortuna puso a la Tierra en el rincón apropiado para fijar domicilio.

La evolución no es inteligente

La evidencia fósil indica que la vida podría haber necesitado menos de 500 millones de años para aparecer. Un tiempo muy exiguo en términos del calendario geológico. Ello sugiere que, en condiciones adecuadas, la génesis espontánea de formas primitivas de organismos vivos es un fenómeno bastante probable. En otras palabras, allí donde existe alguna mínima posibilidad, la vida se abre paso. De hecho, en nuestro planeta se pueden encontrar seres vivientes en zonas tan inhóspitas como el fondo de los océanos, el interior de la Tierra, o –incluso– bajo los hielos polares.

Pero suponer que allí donde se desarrolle vida esta evolucionará hasta crear una especie inteligente es, probablemente, desacertado. Según la opinión de los más respetados biólogos, nuestra especie no es una necesidad de la evolución sino, simplemente, un producto de la casualidad. En su libro Wonderful Life, el prestigioso paleontólogo norteamericano Stephen Jay Gould sugiere que, si la vida en la Tierra comenzara de nuevo un millón de veces, nunca produciría mamíferos y, menos aún, una criatura como el Homo sapiens. “El sistema es tan complejo y tan susceptible a pequeños cambios que difícilmente podría ocurrir otra vez lo mismo”, sostiene el doctor Esteban Hasson, profesor del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la FCEyN.

Fue una casualidad que hace unos 550 millones de años aparecieran los primeros vertebrados. Y si el azar hubiera frustrado su aparición, hoy la vida en la Tierra no sería menos rica. Estaría representada por miles de especies de insectos, arácnidos, crustáceos y moluscos, entre muchos otros invertebrados. Incluso, si el reino animal no existiera, el abanico de la vida sería todavía amplísimo, gracias a los vegetales. Fue asimismo una gran suerte que de los vertebrados surgieran los mamíferos y, de ellos, los primates; pero, sobre todo, fue una gran casualidad que toda esa sucesión de ramas y ramitas que conforman nuestro árbol genealógico sobreviviera a las sucesivas extinciones. En realidad, la razón por la que estamos aquí es que, hace 65 millones de años, un asteroide impactó contra la Tierra, exterminó a los grandes reptiles, y perdonó a algunos pequeños mamíferos. “Si no se hubieran extinguido los dinosaurios, no hubieran quedado los nichos vacantes que permitieron que prosperen los mamíferos, y quizás nuestra especie no existiría”, ilustra Hasson.

¿Habrá ciudades por ahí?

No parece que, momentos antes de caer el meteorito, los dinosaurios estuvieran a punto de inventar la rueda. Se sabe que hay muchos animales con un notable grado de inteligencia, pero eso no garantiza que puedan llegar a crear una civilización tecnológica. Mientras que en los últimos tres millones de años el cerebro de los homínidos casi se triplicó en tamaño, no ocurrió nada parecido en el resto de los mamíferos. Incluso, es posible que, en los primeros momentos de la evolución, la inteligencia supusiera una desventaja para nuestros antecesores, porque un cerebro mayor implica un parto más difícil y un desarrollo hacia la madurez más lento.

Es que la inteligencia no es una meta de la evolución. La vida evoluciona sólo lo necesario para adaptarse a la competencia con otros seres vivos, o a los cambios ambientales. Fue un accidente geológico en una zona del Africa lo que produjo el cambio climático que redujo el área selvática y obligó a nuestros ancestros a bajar de los árboles y caminar en dos patas. A partir de entonces, la supervivencia de nuestra especie se sustenta más en la tecnología (herramientas) que en sus facultades físicas. Además, los organismos complejos tienen mucha más probabilidad de extinguirse que los más simples. “Aunque la vida se hubiera originado en otro planeta, no significa que en aquel planeta habría civilizaciones inteligentes”, señala Hasson. En suma, la vida bacteriana podría ser común en el universo, pero la vida compleja –y no digamos la inteligente– sería rara.

El principal argumento de quienes consideran factible la existencia de civilizaciones extraterrestres es la gran cantidad de planetas que –se supone– hay en el universo. Se calcula que, sólo en nuestra galaxia, existirían cientos de miles de millones de estrellas y que, a su vez, el cosmos tendría alrededor de cien mil millones de galaxias. En definitiva, se dice, habría más astros en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Semejante número, se afirma, haría probable que existan algunos planetas en condiciones similares al nuestro. Curiosamente, se sabe, todavía no se han encontrado dos granos de arena idénticos

Ningún privilegio

Para Guillermo Lemarchand, director en la Argentina del proyecto SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre), existen dos hipótesis de trabajo que guían su pesquisa. Una de ellas es el denominado principio de mediocridad: .La Tierra no ocupa ningún lugar privilegiado en el universo, y lo que sucedió aquí puede suceder en cualquier otro lado, nada de lo que ocurrió aquí es especial., sostiene. La segunda presunción del investigador es que las leyes de la física y de la química son universales. .Con estas dos hipótesis se puede asumir directamente que, con tiempo suficiente, tarde o temprano, se van a dar las condiciones para que aparezca vida en otros lugares y, eventualmente, alguna pequeña fracción de esa vida puede desarrollar tecnología., concluye Lemarchand.

Como si todo esto fuera poco…

Para que la vida pudiera evolucionar en la Tierra debi ó darse otra serie de condiciones, entre ellas:

– La presencia de un cuerpo muy masivo exterior: .Por su gran fuerza de gravedad, Júpiter nos protege del bombardeo cometario. Si ese planeta no existiera, la vida en la Tierra habría sido muy difícil., comenta el doctor Mario Melita.

– Un astro con el brillo del Sol: La luminosidad de una estrella depende de su masa. Cuanto mayor sea su tamaño, será más azul y emitirá más radiación ultravioleta. Por el contrario, si es más chica, será más roja y emitirá menos radiación UV. .El Sol está en el medio en lo que se refiere a luminosidad, y eso permite que la zona de habitabilidad para la radiación ultravioleta coincida con la zona de habitabilidad clásica (presencia de agua líquida). La enorme mayoría de las estrellas son más chicas y, por lo tanto, más rojas que el Sol., explica el doctor Pablo Mauas.