Relato de un viaje submarino

La expedición del CONICET sobre el fondo del mar en el Cañón Mar del Plata se convirtió en todo un hito nacional. Quienes investigaron a bordo del Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute lograron viralizar la fauna marítima y despertar la curiosidad por los misterios de la naturaleza y de la biología. Brenda Doti y Emanuel Pereira, dos protagonistas de la misión, cuentan su experiencia, la intimidad detrás del fenómeno, el impacto científico y el futuro de las investigaciones, entre otros detalles.

Parecían rockstars visitando la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Se les acercaban para pedirles fotos, felicitarlos o simplemente decirles que los habían visto en todo momento y agradecerles. Sin embargo, son docentes que volvían a su lugar de trabajo –el de siempre–, luego de una expedición que, como destacan, es parte de la cotidianidad de quienes investigan la fauna marina.

Brenda Doti y Emanuel Pereira son investigadores del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET) y docentes del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de Exactas UBA y estuvieron durante tres semanas embarcados en el ya famoso Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute (SOI) despertando la curiosidad y la fascinación de todo un país por la fauna del fondo del mar. Sin proponérselo, son protagonistas de un suceso masivo y viral. Al regresar a tierra firme, apenas bajados del barco, volvieron a la Facultad para esperar el material recolectado en la travesía.

“Todas las muestras quedan en el país”, se ocupa de aclarar Doti. Es que las sospechas sobre el destino del trabajo hecho y la tutela de lo recolectado no se hicieron esperar en las redes. Un buque extranjero equipado con tecnología de punta que pertenece a una organización privada investigando el mar argentino alimenta inquietudes. “Las muestras quedan en el laboratorio hasta que las terminemos de procesar y publicar. Después van al Museo de Ciencias Naturales, a la colección de invertebrados”, completa la investigadora, detallando que eso lleva años de trabajo.

“La verdad es que no parábamos de observar a nuestros crustáceos moviendo los apéndices, las antenas, caminando por el fondo. Era una locura”.

Doti y Pereira investigan sobre los crustáceos Peracarida. Dentro de ese grupo, hay unos isópodos muy pequeños, de pocos centímetros como mucho. “No confiábamos en que íbamos a verlos”, confiesan. Por eso, llevaron a bordo una rastra mejorada por los talleres de la facultad que finalmente no usaron. “No le teníamos fe al ROV, creíamos que iba a funcionar bien para corales y peces, pero no para nuestros crustáceos, y la verdad es que no parábamos de observarlos moviendo los apéndices, las antenas, caminando por el fondo. Era una locura”, admite Doti.

El ROV es el Remote Operated Vehicle que vimos a diario en las transmisiones, más conocido como SuBastian (en honor a Bastian, el personaje de la novela y la película homónima “La historia sin fin”), un vehículo sumergible que se opera desde el buque y que está equipado con cámaras de altísima definición, brazos robóticos y compartimentos para las muestras que recolecta. “Finalmente, salieron un montón de nuestros ejemplares, tanto los que estaban asociados a los corales como los que estaban en el sedimento, utilizando la aspiradora. Trajimos mucho material”, celebra Emanuel Pereira.

El investigador afirma que, en total, la expedición obtuvo cerca de mil lotes, y cada uno puede tener más de una especie. “Un lote es lo que sale de uno de los aparatos, por ejemplo, cuando pasamos la aspiradora desemboca todo junto en un jarro que ronda los cuatro litros. En esos recipientes llegamos a tener hasta peces”, suma Doti. Y continúa: “Se tamiza y procesa a bordo, mirando con la lupa y separando las muestras para cada grupo. De cada inmersión salían ocho jarros más los bio boxes, que eran unas cajas bien grandes, además de los tubos destinados, principalmente, a los corales. Venía mucho material”.

Primera clase

“Este viaje fue alucinante desde cualquier punto de vista en que se lo mire. Estamos acostumbrados a hacer campañas oceanográficas porque ya habíamos hecho varias en esta zona y en otras también, pero la dinámica de trabajo, al tener un ROV, lo cambia todo. El buque de por sí ya tiene un nivel de comodidad y confort supremo”, comenta Doti al destacar el equipamiento y los laboratorios a bordo.

Ambos explican que el SOI plantea concientizar sobre la riqueza e importancia del océano. “El océano cumple un rol importante en lo que es la regulación climática y en los servicios ecosistémicos que brinda. Uno puede extraer recursos del mar pero hay que hacer un buen manejo para no dañarlo. Como ONG, promueven ampliar el conocimiento para tomar mejores decisiones y hacer un uso sustentable del océano. Ponen a disposición ese buque a la comunidad, porque cualquier investigador de cualquier país envía una propuesta y puede llegar a usarlo”, detalla Doti.

Es lo que hizo el grupo que estuvo a bordo. Aplicaron en 2023. “Estaba programado que este año le tocaba al Atlántico Suroccidental. Abren convocatorias promoviendo que lo utilicen investigadores de la región en donde van a estar. Primero se envía un resumen del proyecto y luego, si se pasa esa instancia, una propuesta más detallada. En octubre de 2024 nos confirmaron que íbamos a embarcar”, relata Pereira.

La imágenes y la información obtenida queda abierta al público, la única obligación que tienen los investigadores argentinos es informar a la institución los resultados de la expedición y comenzar a publicarlos en un tiempo razonable de entre uno y dos años, por supuesto, mencionando al SOI y a su buque. “Por lo general, buscamos revistas en donde no haya que pagar porque los costos de las publicaciones son muy caros. En este caso, ellos pagan la publicación, pero la revista la elegimos nosotros”, resalta Doti.

El despertar de la fama

“Sí, el cangrejo está ahí tapando la boca de succión. Cuando lo vi, dije: este es un chad”, afirma uno de los científicos en vivo, interactuando con la audiencia. Otra investigadora se emociona al contar lo que se ve en primer plano: una centolla con cirripedios adheridos. Un espectador comenta algo y ella automáticamente se tienta: “¡Me muero! Es la drag queen de las centollas. ¡Es buenísimo!” El stream del CONICET abajo del mar está lleno de esos momentos. Según Doti y Pereira, rápidamente se pasó de unas primeras inmersiones más rígidas y poco comentadas a situaciones más disparatadas que generaban un ida y vuelta muy ameno con el público. “La encargada de medios de comunicación nos había dicho al principio que había muchos micrófonos y que se escuchaba todo, que no teníamos que aplaudir ni gritar porque los operadores del ROV tenían que estar tranquilos para hacer su trabajo, pero al poco tiempo ya empezamos a desafiarlos a ver si podían alcanzar a un pez y cosas así. Competían entre ellos y se reían. Después festejábamos cuando lo lograban. Siempre hay dos, uno opera y el otro maneja los brazos, son parte de la tripulación”, relata Doti.

Toda la información obtenida queda abierta al público, la única obligación que tienen los investigadores es publicar los resultados de la expedición en un tiempo razonable.

Ese cambio se fue dando gracias al interés y la interacción del público. Expresa la investigadora: “Veíamos que la gente empezaba a preguntar y quería saber, entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hablar y explicar. Así nos fuimos soltando y se fue convirtiendo en una especie de programa de streaming, haciendo chistes con los operadores y entre nosotros. Y la chica de medios iba viendo que cada vez que pasaba eso aumentaban los corazoncitos y los comentarios y de repente se volvió una locura increíble”.

“Fue impresionante la respuesta de la gente. Tanto nosotros como cualquier biólogo marino hace campañas oceanográficas, es parte natural de nuestro trabajo, tener esa respuesta fue muy bueno”, acota Pereira. “Fue raro –continúa Doti– que nos digan que éramos unos héroes y no estábamos haciendo nada extraordinario, sino nuestro trabajo cotidiano”.

Al preguntarles cómo se vivió esa reacción y a qué se lo atribuían, ambos exclaman que fue con mucha sorpresa y alegría. “No lo podíamos creer y de hecho seguimos sin saber por qué explotó de esa manera”, expresa Doti. Y compara: “Cuando llegamos, desde el SOI nos dijeron que el récord de gente interactuando en una inmersión era de doscientas personas. Ellos estaban muy orgullosos con ese récord. Y nosotros pensábamos que si le hablábamos a todos los amigos y familiares tal vez llegábamos. Y estalló, no sabemos bien por qué. Estábamos sorprendidos”.

Ambos cuentan cómo iban recibiendo mensajes de amigos, familiares y conocidos que les preguntaban si eran ellos, porque creían haberlos visto en la tele. Y coinciden en el desconcierto sobre los motivos de tanto interés y que si se hubiera querido planificar no hubiera salido tan bien. “Creo que hay varios factores. Por un lado, algo del nacionalismo en torno a la fauna que tenemos y a que eso también es nuestro país. Por otro, muchos remarcaban que era algo relajante, imágenes lindas acompañadas por un tono de voz tranquilo, sin discusión ni agresiones. Además, de repente, se despertó el instinto de curiosidad que tenemos todos: ‘A ver qué hay ahí, enfocá por allá…’ Y nos sorprendíamos y descubríamos cosas al mismo tiempo con la gente”, reflexiona Doti.

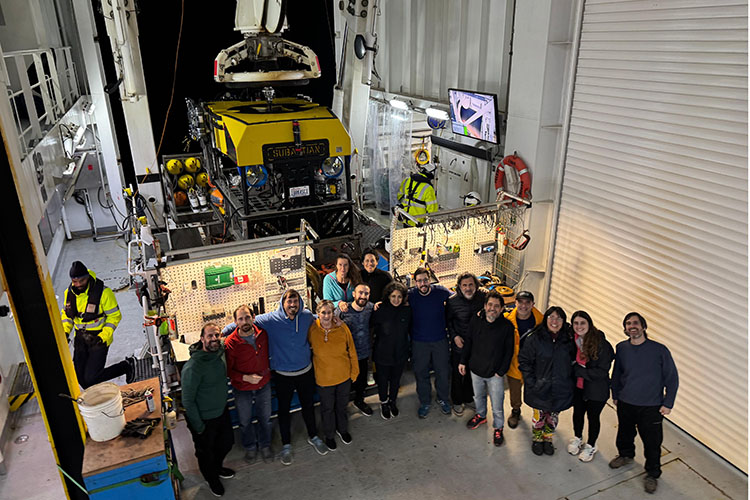

Brenda Doti y Emanuel Pereira (en el centro) junto al equipo científico que participó en la expedición.

La científica también recuerda que en los momentos en que se concentraban en sus tareas y no hablaban, el público les reclamaba interacción. Por eso fueron distribuyendo roles. Uno era, justamente, comentar y explicar. “De repente era una tarea más para la cual no teníamos mucha noción –comenta–. Creo que el hecho de ser docentes ayudó a transmitir y comenzar a explicar qué es lo que veíamos, por qué recolectábamos y en qué trabajo se aplica”.

“Eso estuvo bueno porque la gente pudo escuchar a distintos especialistas, cada uno aportando desde su experiencia. También valoraban mucho que, pese a nuestra formación, reconocíamos no saber algo y que era necesario que venga el especialista específico para explicarnos”, agrega Pereira. Por su parte, Doti acota: “¿Por qué tengo que comentar sobre algo que no sé? Eso no suele ocurrir con frecuencia en una época donde se opina de todo. La gente destacaba mucho eso”.

Un ecosistema escondido (y argentino)

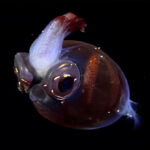

Desde la famosa estrellita con “glúteos” hasta los pepinos de mar o las ya mencionadas centollas, las transmisiones sorprendieron por la variedad y la calidad de imágenes impactantes sobre las misteriosas formas de vida que habitan el fondo marino. Es algo que los investigadores esperaban pero que nunca habían podido apreciar con tanto detalle. Gran parte de ese espectáculo faunístico se debe a las condiciones particulares que tiene el Cañón Mar del Plata.

“Un cañón es como un valle sumergido. Esa topografía hace que las corrientes se mezclen y haya masas de agua. El cañón Mar del Plata está ubicado en una zona donde tiene influencia la corriente de Malvinas, que viene del sur, y que ya trae distintas masas de agua, y la corriente de Brasil que es más cálida y pobre en nutrientes. La topografía hace que se mezclen, vayan por distintos ambientes y generen unas condiciones ambientales muy particulares. Eso se veía, porque en algunas estaciones las corrientes eran muy fuertes y en otras más tranquilas”, explica Doti.

“Veíamos que la gente empezaba a preguntar y quería saber, entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hablar y explicar”.

“Se apreciaba con esa nieve marina, que es la fuente principal de alimento”, completa Pereira. Y agrega: “Se veía todo el tiempo y te dabas cuenta del sentido de la corriente en función del movimiento de ese material. Está conformado de materia orgánica disuelta, son restos de organismos que van cayendo, se van muriendo y degradando, también empiezan a intervenir las bacterias, y es la fuente principal de alimento”.

“Son las primeras imágenes que tenemos de este lugar. Para nosotros, que venimos trabajando desde hace doce años con el material, ver cómo realmente son las cosas fue increíble”, destaca el científico. Por eso mismo es que la cantidad de inmersiones originalmente planificadas se acortó. “Veías los corales, los caracoles, los isópodos, los erizos, los peces, hacer zoom, seguirlos… Era mucho lo que podías hacer en cada inmersión, no era sólo tomar muestras. El número de estaciones bajó pero las horas de filmación subieron”, complementa Doti.

La experta también destaca la novedad de la observación: “Fuimos recorriendo las paredes del cañón y a medida que subís, la fauna va cambiando. Podés encontrar la pared más expuesta con cierto tipo de organismos, de repente cambia un poco la inclinación y ya hay una sedimentación distinta y encontrás otros. Eso con una rastra no se puede saber, no hay forma de verlo”. Por su parte, Pereira agrega: “Según nuestro último trabajo, los isópodos que investigamos eran más abundantes entre los mil y los dos mil metros. ¿Por qué, si en teoría deberían estar más profundos? Y ahora lo descubrimos: por los arrecifes de coral. Estos animales están asociados a los corales. Lo intuíamos, pero ahora tenemos la prueba”.

Además de observar por primera vez aquello que antes sólo podían inferir, es probable que hayan descubierto distintas especies nuevas. Sin embargo, precisan que, para saberlo con certeza, deben revisar el material con detalle y comparar. “Hay que ver bien si las diferencias ameritan o no considerarlas una especie distinta. Requiere más estudio, pero vimos ejemplares que nos parecen raros y que no coinciden con los que ya hemos visto. Creo que eso también pasó con los otros grupos que trabajan con erizos, con corales y demás”, completa Doti.

Conocer la riqueza de esa biodiversidad presenta múltiples ventajas. Una de ellas es aumentar el conocimiento sobre nuestro territorio. “Hay más mar que tierra y dentro de lo que es el mar, la mayoría son aguas profundas”, precisa Doti. Y completa: “Hace unos años, Argentina presentó la extensión de la plataforma, el reclamo de soberanía del lecho submarino. Nuestro país tiene, de por sí, una plataforma bastante extensa, pero además, si se anexa toda esa extensión territorial, lo que queda de territorio marítimo es realmente grande. Y la realidad es que no está explorado, al menos no por nosotros. Todas las campañas antárticas que realizan buques de otros países van tomando muestras en otras zonas, no se limitan a la Antártida, pero nuestros muestreos en esas áreas son casi nulos”.

Por otro lado, según la investigadora, tener conocimiento de la propia biodiversidad permite planificar cómo manejar mejor los recursos. “En general, no hay un manejo integral de recursos”, sentencia. Y explica: “En este caso, se habló de la extracción de petróleo. Nosotros como científicos estudiamos lo que hay y brindamos herramientas para ver cómo se puede manejar. Por supuesto, se necesita la parte económico productiva, pero también la biológica y la social. Y tener en cuenta distintas industrias, porque se puede extraer petróleo y, tal vez, la biodiversidad desde una mirada sólo productiva puede no importar, pero eso puede afectar a las pesquerías. No se trata sólo del medioambiente, es decir, no es una preocupación exclusiva de una mirada conservacionista”.

A su vez, explican que el ecosistema cumple muchas funciones, tanto biológicas como ecológicas. Una de ellas, es el secuestro de carbono y la regulación climática. “Todo está conectado y depende, en última instancia, de esa biodiversidad que hay abajo. El secuestro de carbono no es algo menor, es lo que hace que tengamos un mar al que nos podemos meter en la costa atlántica. No es solo si los animalitos son simpáticos, hay que entender que es un sistema integral, y si se quiere hacer un manejo serio, aprovechando los recursos, hay que hacerlo bien, que funcione y sea sustentable. Apuntamos a generar conocimiento para poder lograr eso”, precisa Doti.

Una gesta con historia

El grupo a bordo, comandado por Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, tiene una larga historia. “Nos conocemos hace mucho –expresa Doti– la mayoría somos graduados de la UBA y hemos compartido otras campañas”. Son las históricas embarcaciones a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado, del CONICET, entre 2012 y 2013, organizadas por el equipo del Museo.

Doti las describe como todo un hito: “Logramos recolectar muestras del fondo marino desde los 220 hasta los 3.200 metros de profundidad. Para nosotros fue la primera vez que habíamos accedido a muestras recolectadas en semejante profundidad por nosotros mismos en un buque propio”, resalta, afirmando que en esa oportunidad, se lograron identificar cuarenta nuevas especies.

“Nos fuimos soltando y se fue convirtiendo en una especie de programa de streaming, haciendo chistes con los operadores y entre nosotros. Fue increíble”.

La experta señala que después nunca más funcionó la convocatoria del buque del CONICET. Y suma: “Luego de diez años, en 2022, Daniel Lauretta propuso hacer un informe que recopile todo lo que se publicó en ese tiempo a partir de esas campañas. Y decidimos hacerlo como un grupo de trabajo. Así nació GEMPA (Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina). Nadie lo pidió, lo hicimos porque fue idea de Daniel y creíamos que había que hacer algo con todo ese trabajo, ya que había sido la única campaña con un foco de aguas profundas”.

Ambos investigadores resaltan que el éxito de esta expedición no hubiera sido posible sin todo ese trabajo previo, que requirió años de inversión pública desde el CONICET y las universidades nacionales. Algo notable es que la tripulación cobija a tres generaciones de investigadores y docentes. Quienes habían ido como becarios doctorales hace más de diez años, hoy volvieron como investigadores dirigiendo a nuevos becarios. En las transmisiones y en las entrevistas en los distintos medios de comunicación, resaltaron esa procedencia.

“Se destacaron esas cosas también en función de algunos comentarios. Por un lado estaban quienes agradecían naturalmente a las universidades y al CONICET, pero también quienes lo cuestionaban, diciendo que esto es gracias a un privado que viene y lo hace. Entonces, nosotros tratábamos de explicar que eso ocurre porque acá hay una capacidad formada por el Estado, porque si no tuviéramos la formación que tenemos, la experiencia y el conocimiento previo, el privado no vendría. Queríamos decir eso, teniendo en cuenta que no podíamos hacer comentarios políticos, pero sí contar e informar los datos: todos egresados de universidades públicas, con campañas previas hechas con un buque del CONICET”, resume Doti.

El futuro

Pese a todo lo realizado y a los buenos resultados, siempre hay más por conocer. En cuanto a los pequeños crustáceos que Doti y Pereria investigan, resta comprender cómo se distribuyen y si se puede extrapolar lo visto en este cañón para otros similares. Según Pereira, es interesante seguir indagando en las cuestiones comportamentales, saber si se orientan con la corriente o no.

Por otro lado, no hay perspectivas de nuevas campañas en el horizonte. “Con buques nuestros, en el corto plazo, nada”, afirma Doti. Sin embargo, detallan que todo lo recolectado les va a dar años de trabajo. En las campañas previas ya habían multiplicado considerablemente las especies de isópodos conocidas en la zona. Ahora esperan sumar más. “La biodiversidad en general es mucho más alta de la que se conoce por estudios previos”, resume la investigadora.

“No aguantaríamos una campaña así por año”, reconocen ambos científicos. Según Doti, sería insostenible dada la logística previa, el tiempo de embarcación y el procesamiento posterior de las muestras, además del espacio necesario para guardarlas. “No hay espacio para muestras eternas”, asegura. Sin embargo, los dos cajones que estaban aguardando, nutrirán las próximas investigaciones del grupo y de futuros investigadores. La ciencia tiene futuro.